花、 幹、 新緑、 紅葉、 木の姿が美しいので、 よく植えられます。

自然でも山地(新潟県・福島県以西)でよく見られます。

ナツツバキ

平家物語に出てくる沙羅双樹、 日本版

特徴

白いツバキに似た花を咲かせます。 花は1日で花ごと落ちます。

別名シャラノキ。 聖なる木としてお寺などによく植えられてきました。

花、 幹、 新緑、 紅葉、 木の姿が美しいので、 庭や公園、 学校などにもシンボルツリーとしてよく植えられます。

日本の山にも自然にたくさん生えます。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 実 |

|

|

||||||||||

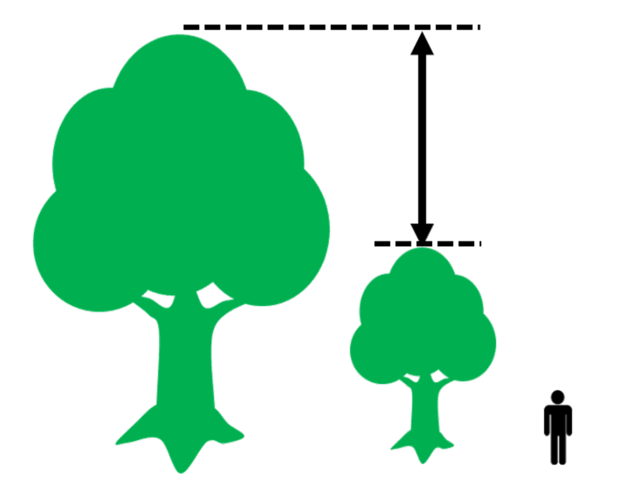

高さ

小高木 (5~10m)

|

花の性別

両性花

|

|||||||||||

分布本州(福島、 新潟県以西)、 四国、 九州、 朝鮮半島南部 |

生息地山地の林内 |

|||||||||||

分布本州(福島、 新潟県以西)、 四国、 九州、 朝鮮半島南部 |

||||||||||||

生息地山地の林内 |

||||||||||||

学名Stewartia pseudocamellia |

||||||||||||

樹形

葉

花はツバキによく似ていますが、 葉の感じは落葉樹なので全然違います。

葉の縁には、 浅いギザギザがあります。

裏面には毛が生えています。

花

ツバキに似た白い花が咲きます。 朝に開花し、 その日のうちに落花する一日花です。

花びらに細かい皺が入っています。

また花びらの裏側には光沢のある細かく柔らかい毛が生えていて、 触るとすべすべです。

実

蕾のような形の実がなります。 実は熟すと5つに裂けて中から種がこぼれ落ちます。

幹・枝

若い木の幹は滑らか。 10年目ぐらいから表面の皮が剥がれて、 幹はまだら模様になります。

冬芽・葉痕

細長く扁平な冬芽です。 外側2枚の芽鱗は早いうちに落ち、 白い毛がほわほわと生える小さな葉で春を待ちます。 三角形の葉痕の維管束痕は1つです。

名前の由来

ツバキに似た花を夏に咲かせるのでナツツバキと呼ばれます。

別名「シャラノキ」は、 インド原産のフタバガキ科のサラノキに似ていることからこの名が付けられたとされています。

お釈迦様が亡くなられるときに2本のサラノキの間に頭を北向きにして亡くなり、 その時サラノキの花が散り、 木が枯れて真っ白になったと言われています。 サラノキは2本あったためは、 沙羅双樹と呼ばれるようになりました。

サラノキは日本に自生がないため、 雰囲気の似たナツツバキが「シャラノキ」と呼ばれ、 聖なる木として寺院に植えられるようになったと言われています。 実際はサラソウジュとナツツバキの木はお互いそれほど似ていません。

関わりが深い生き物

白い大きな花は、 いろいろな昆虫に人気があり、 ハチ、 ハナアブ、 チョウ、 ハナムグリなどがやって来ます。

タネは、 野鳥のカラ類(ヤマガラ、 コガラ、 シジュウカラなど)が食べに来ます。