日本のドングリのなる木の中では一番背の低い木です。

街路樹や森の中では高木になる木もあります。

ウバメガシ

強風に耐えるガラスよりも固い幹

特徴

自然では海岸近くの風の強い場所にはえるドングリのなる木です。 成長がゆっくりで背が低めです。 また幹が大変硬くて、 その木材でガラスに傷がつくほど硬いです。 備長炭の材料としても知られています。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 実 |

|

|

||||||||||

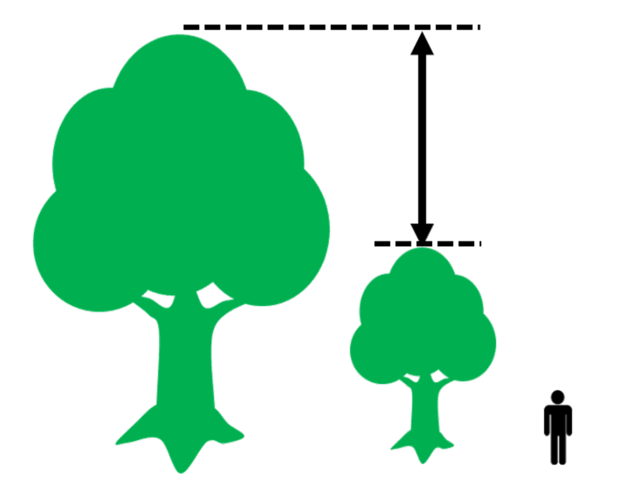

高さ

小高木 (5~10m)

|

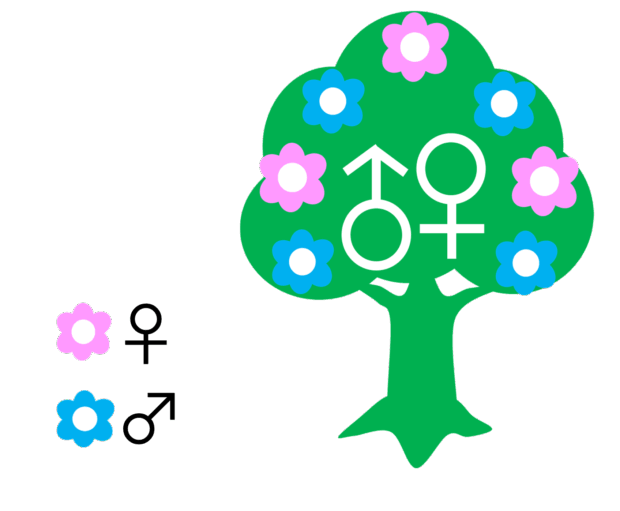

花の性別

雌雄同株

|

|||||||||||

分布本州(房総半島以西の太平洋側)、 四国、 九州、 沖縄、 中国、 台湾 |

生息地暖地の海岸近くの山地に生えます |

|||||||||||

分布本州(房総半島以西の太平洋側)、 四国、 九州、 沖縄、 中国、 台湾 |

||||||||||||

生息地暖地の海岸近くの山地に生えます |

||||||||||||

学名Quercus phillyreoides |

||||||||||||

樹形

葉

厚みがあって光沢のある葉です。 新芽が褐色。

縁には、 まばらにギザギザがあります。

花

雌花は赤くて小さく目立ちません。 枝の先端近くの葉の付け根に咲きます。

雄花は、 雌花の下につきます。 つり下がったヒモのような形です。

実

秋にドングリが実ります。 ドングリの帽子は、 薄くてウロコのような模様があります。

春に花が咲いて翌年の秋に熟します。

幹・枝

樹皮は、 深い裂け目がたくさん入ります。

枝や幹はとても硬く、 ガラスに傷がつくほどです。

冬芽・葉痕

芽鱗(がりん=冬芽をつつんでいる皮)が多く、 たくさんの筋が入ったように見えます。

人との関わり

ウナギの蒲焼などに使われる備長炭(びんちょうたん)は、 紀伊国田辺(今の和歌山県田辺市)の商人、 備中屋長左衛門(びっちゅうや ちょうざえもん)がウバメガシを材料に作り販売を始めたことから、 この名がつきました。

名前の由来

若芽が褐色(茶色)であることから姥(老女)の色に見立ててウバメ。 樫(かし)の仲間なのでウバメガシとなりました。

その他の情報

じつはウバメガシは、 日本のドングリの中では、 他に類をみない変わり者です。

詳しくはサカタのタネの園芸通信ー「東アジアの植物記」をご覧ください。

※リンクをクリックすると外部サイトに移動します。

※株式会社サカタのタネ様に許可をいただいてリンクを掲載しています。

関わりが深い生き物

紀伊半島では、 キナンウラナミアカシジミという、 ウラナミアカシジミの亜種が見られます。 幼虫はウバメガシを食べます。

タップすると詳細が見られます