高さ6~8mほどになります。 大きな木だと12m以上になります。 夏は羽状の葉がしげり、 枝が重そうに垂れ下がります。

ニガキ

じゃんけん「グー!」

特徴

枝を折ってなめると、 と~ってもにがい木で、 名前の由来にもなっていますが、 それよりも見逃せないのは冬芽です。

なんと!じゃんけんの「グー」の形をしています。 ていねいに織りたたまれた葉が、 あたかも指をにぎりしめた手の様に見えるのです!冬の山や公園で、 ぜひ探してみてください。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

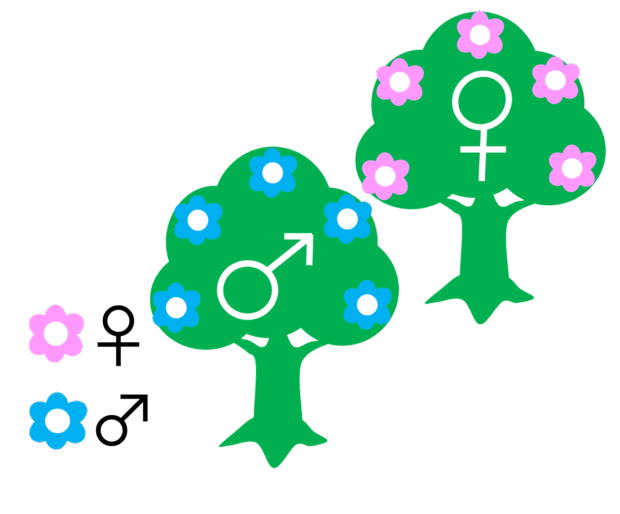

花の性別

雌雄異株

|

|||||||||||

分布日本(北海道、 本州、 四国、 九州)、 朝鮮半島、 台湾、 中国、 ヒマラヤ |

生息地低地の林内 |

|||||||||||

分布日本(北海道、 本州、 四国、 九州)、 朝鮮半島、 台湾、 中国、 ヒマラヤ |

||||||||||||

生息地低地の林内 |

||||||||||||

学名Picrasma quassioides |

||||||||||||

樹形

葉

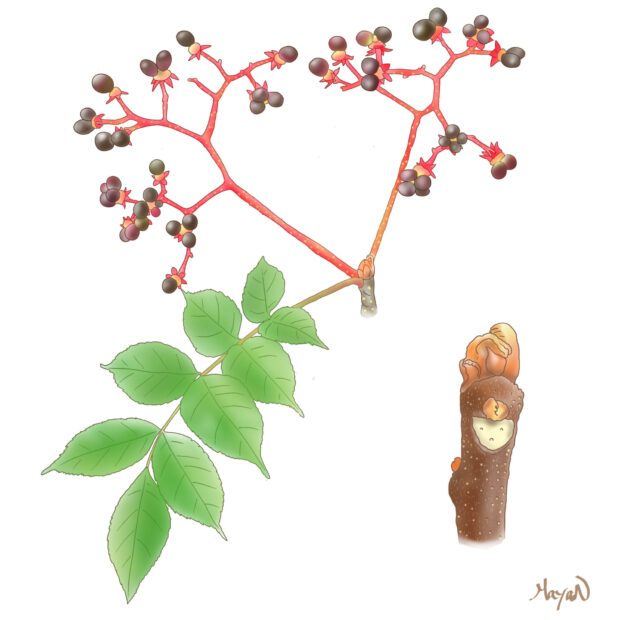

10枚くらいの小さな葉を羽状にならべて、 全体として一枚の大きな葉を作っています。 ふちには細かいギザギザがあり、 葉の付け根に近い小さな葉は、 小型化したり、 左右対称にならないことがあります。

花

4~5月、 葉の付け根に黄緑色の小さな可愛い花をたくさん付けます。 め木に付くめばなは1か所あたり7~10個。 お木につくおばなは、 1か所あたり30~50個で、 おばなの方が多く、 きれいに見えます。

実

9月ごろに緑の実が熟して黒くなります。 とても小さくまばらに付くので、 よく探してみてください。

幹・枝

樹皮は色に幅があり、 茶色がかった灰色や、 紫っぽいこげ茶色などがあります。 若い枝は赤から灰色に変わり、 白い模様が目立ちます。

冬芽・葉痕

じゃんけんのグーの形をしています。 正体は、 茶色い毛がもっさりと生えた幼い葉っぱです。

人との関わり

材は黄色がかっているので、 箱根寄木細工などの細工物の材料に使われています。 なめると苦い木ですが、 胃に効くので、 有名な太田胃散の原料としても使われています。

南アメリカのスリナムでは、 ビターカップ(苦いカップ)と呼ばれるニガキ科の木で作ったカップが伝統療法のアイテムとして売られています。

名前の由来

木全体に強い苦味があるためニガキと名付けられました。

その他の情報

九州の大隈半島の辺塚で発見されたヘツカニガキも茎や葉に苦味がある木ですが、 これはアカネ科の木で、 日本にニガキ科の木は、 このニガキの一種類しかありません。

性格

ニガキはあまり目立つ木ではないので、 近くにあっても気が付かないことがあります。 木で味(苦い)が名前になっている木はめずらしく、 ニガキは薬などにもなっており人とのつながりが深い木だと思います。 葉をかじると思ったほど強い苦みではありません。 地味ですが、 味のある木です。

体験・遊び

冬芽の形は手をニギニギしています。 この冬芽でジャンケン!ジャンケのチョキとパーも探してみましょう。 ニガキだけだと、 ずーっとあいこですが、 春が来たら芽が開いてチョキからパーになるでしょう。

関わりが深い生き物

苦い木ですが、 このタマバエは苦くてもヘッチャラなのでしょう、 虫こぶの中でニガキを食べて育ちます。 実もとても苦いですが、 サルが食べるとのことです。

タップすると詳細が見られます

見られる場所

執筆協力 : 岩谷美苗