樹冠は円錐形になります。

この木を 親友 に登録

マイページの樹木帳に親友マーク が付きます。

特徴

ヒバとも呼ばれます。 高さ30mにもなりますが成長はとてもゆっくり。 種子からでは10年でなんと高さ60cm程度しかなりません。

日陰で忍耐強く育ち、 最後は大木になる大器晩成タイプの木です。

ヒノキと並んで材質が良く「木曽の五木」とされます。

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

|

|||||||||

| 花 |

|

|||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

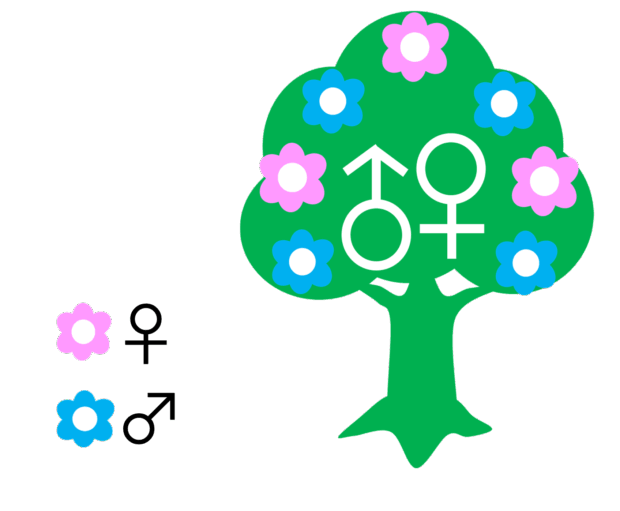

花の性別

雌雄同株

|

|||||||||||

分布日本(本州、 四国、 九州) |

生息地山地の尾根や湿原。 純林状になる場合もある |

|||||||||||

分布日本(本州、 四国、 九州) |

||||||||||||

生息地山地の尾根や湿原。 純林状になる場合もある |

||||||||||||

学名Thujopsis dolabrata |

||||||||||||

樹形

葉

葉は厚く、 大きめな鱗状です。

葉を裏返すとくっきりとした白い模様(気孔帯)が目立つの特徴です。

花

雌雄同株で晩春に咲きます。 枝先に咲く花は小さく目立たちません。

実

実は直径12~15㎜の球形です。 秋から冬にかけて褐色に熟します。

幹・枝

樹幹がねじれ、 枝は曲がることが多くなります。 樹皮は灰褐色で浅く縦に裂け、 はげた樹皮は樹幹上に残ります。

冬芽・葉痕

これから伸びてくる十字対生の葉が、 そのままぎゅっと几帳面に詰まった感じに枝の先に用意されています。

人との関わり

特殊な香りがあり、 耐水性が強く、 建築、 土木、 器具、 家具など多くの用途があります。

名前の由来

ヒノキに似ていますが、 材質がやや劣るので、 「明日ヒノキになろう」を意味するといわれますが、 実際はヒノキに劣らず材質は優良なので、 「厚い葉のヒノキ」からアスナロになったという説の方が有力とも言われます。

その他の情報

<変種のヒノキアスナロ>

ヒノキアスナロは、 アスナロの変種で北海道(渡島半島)から関東北部まで分布します。

・枝葉が少し小さい

・球果はほぼ球状で果麟(種についている羽根)の先が長く突出しない

という特徴があります。

青森ではヒバとも呼ばれており、 津軽半島と下北半島のヒバ林は日本三大美林の一つとされています。

性格

日陰でもよく育ちますが、 幼木の成長は遅く、 種子からでは10年で高さ60cm程度が普通です。 乾燥には弱いといわれます。 下に垂れた枝から根が出て独立した木に生長することもあります。

関わりが深い生き物

春の夜、 ビャクシンカミキリが弱った木や伐採木に集まります。 コウヤホソハナカミキリが材を食べます。

見られる場所

執筆協力 : 執筆協力 : 根田仁

イラスト提供 : 平田美紗子(林野庁 北海道森林管理局)