成長するとほどに整った美しい形になります。

カイノキ

葉の形がきっちり、 学問の木

特徴

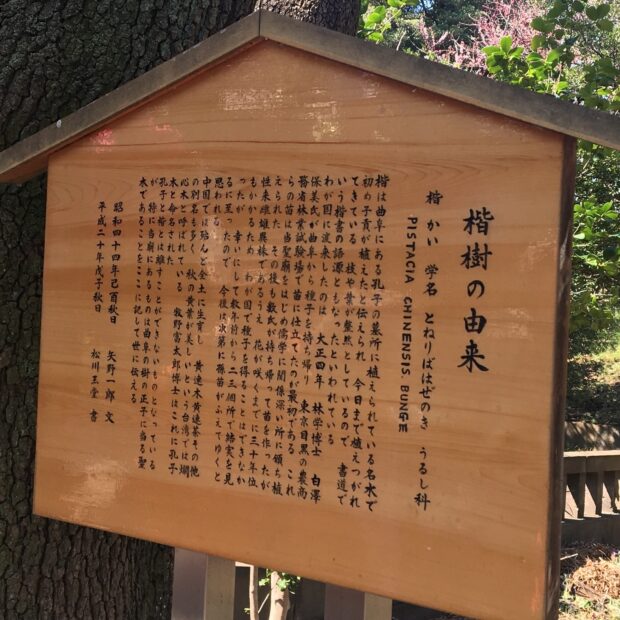

中国で学問の祖ともされる孔子の墓に植えられ「学問の聖木」とされてきました。

葉や枝の形や付き方が整然と整っていることが楷書(かいしょ=一画ずつ筆を離して書くきっちりした感じの字体)の特徴に似ているということで楷書の木→楷の木(カイノキ)となりました。

枝や葉などは防虫剤のような香りがします。 ウルシの仲間で、 特にピスタチオに近い仲間です。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

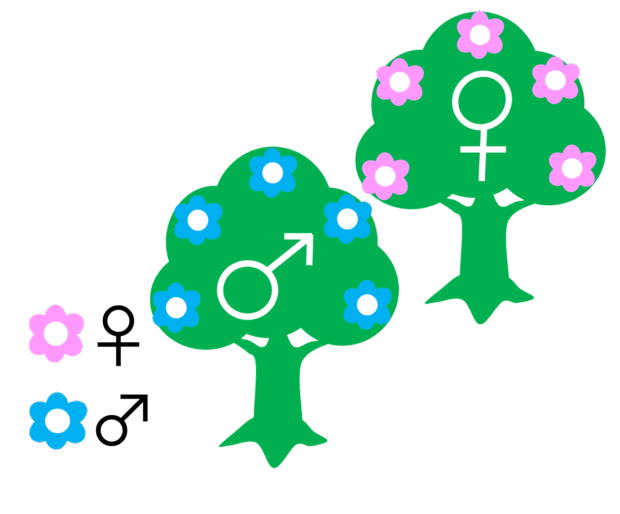

花の性別

雌雄異株

|

|||||||||||

分布原産地は中国・台湾・フィリピン。 日本には大正初期に渡来。 |

生息地- |

|||||||||||

分布原産地は中国・台湾・フィリピン。 日本には大正初期に渡来。 |

||||||||||||

生息地- |

||||||||||||

学名Pistacia chinensis |

||||||||||||

樹形

葉

葉は複葉(小さな葉が集まって一つの葉になっている葉)。 小さな葉は2枚ずつ同じところから出ていてきっちりした感じ。 これが楷書の文字に似ているということで、 カイノキという名前になったと言われています。

花

雌木と雄木があります。 葉が出ると同時に房になった小さな花を咲かせます。

実

真っ赤に熟します。 カイノキはピスタチオに近い仲間ですが食べられません。

幹・枝

縦に深い皺が入ります。

皺の入り方も枝の付き方も、 整然としてすっきりとして美しい。 さすが学問の木!

枝や葉などは防虫剤のような香りがします。

冬芽・葉痕

黒っぽく三角おにぎり型の冬芽

人との関わり

カイノキは学問の木として広く知られてはいましたが、 日本には大正初期に岡山県の閑谷学校、 東京都文京区の湯島聖堂、 栃木県の足利学校の三か所に初めて植えられました。 その木々の子孫が広まり、 全国で植えられるようになりました。

名前の由来

葉や枝の付き方がきれいに整っている様子が、 楷書という文字体をイメージさせるということで楷書の木→楷の木(カイノキ)となりました。 ランシンボク、 トネリバハゼノキなど他にも色々な呼び名があります。

関わりが深い生き物

実を食べにいろいろな野鳥がやって来ます。

トサカフトメイガの幼虫は、 カイノキの葉を糸でつづり集団で生活しています。 (虫の苦手な方は閲覧注意です。 )

タップすると詳細が見られます