街中できれいに剪定されているのを見かけますが、 あまり剪定されないと炎のようなねじれた形になります。

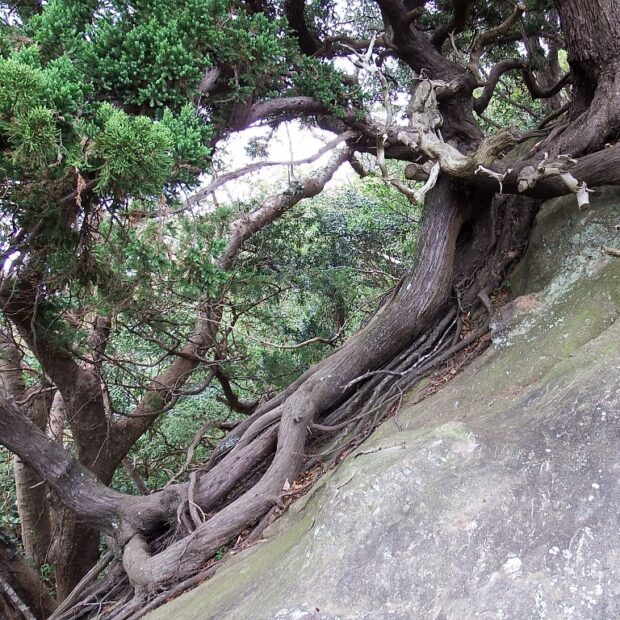

カイヅカイブキの原種であるイブキは、 海辺の岸壁や砂地に自生し、 海風に耐えたくましく生きます。

カイヅカイブキ

炎のような形になる木

特徴

カイヅカイブキはイブキの園芸品種。 剪定されないと炎のような面白い形になります。

原種のイブキは、 風の吹きすさぶ海沿いでたくましく育つ木です。

※イブキは、 ビャクシンやシンパクとも呼ばれます。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 花 |

|

|||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

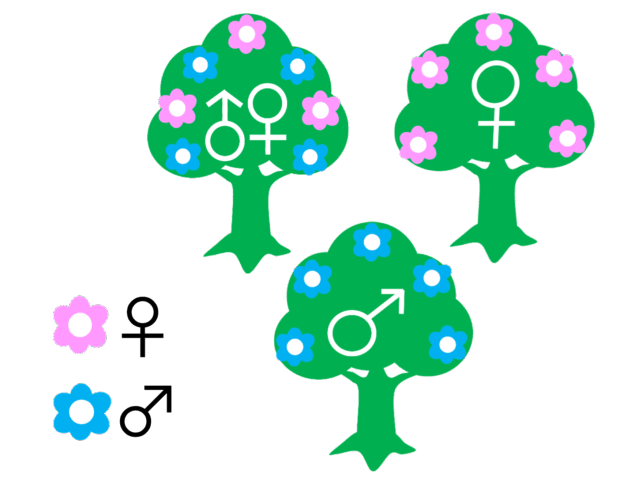

花の性別

雌雄異株または同株

|

|||||||||||

分布原種のイブキは、 本州(岩手県以南の太平洋側)、 四国、 九州、 沖縄、 朝鮮半島、 中国に分布する |

生息地原種のイブキは海岸の岩上や砂地などに生える |

|||||||||||

分布原種のイブキは、 本州(岩手県以南の太平洋側)、 四国、 九州、 沖縄、 朝鮮半島、 中国に分布する |

||||||||||||

生息地原種のイブキは海岸の岩上や砂地などに生える |

||||||||||||

学名Juniperus chinensis |

||||||||||||

樹形

葉

通常は鱗状の葉ですが、 針状の葉は幼木や剪定されたときに現れることがあります。

花

雌木と雄木があります。 (まれに雌雄同株)

花は、 雌雄ともにとても地味で、 一見花のように見えません。

実

球果(まつぼっくりのような裸子植物の果実)。

花が咲いた翌年の秋に出来ます。 熟すと黒紫色になります。

完熟しても割れることはありません。 1個の球果には2~4個の種が入っています。

幹・枝

成長した木の幹は深い曲がりくねった溝が出来てねじれたように見えます。

野生のイブキや老木は、 幹が複雑に曲がり迫力があります。

冬芽・葉痕

枝を覆うようにして生えている葉の先端の葉が、 新しく出てきた葉です。 広葉樹のような「芽」は、 それぞれの葉の内側にあると考えられていますが、 普通には見ることができません。

人との関わり

イブキのどんな厳しい環境も受け入れつつゆっくりと育つ姿が理想の人の姿だということで、 臨済宗(禅宗)のお寺ではご神木とされているイブキの木が多くあります。

名前の由来

カイヅカイブキの語源は諸説あり、 定かではありません。

カイヅカは「葉の部分が成長すると巻き貝のように渦を巻くから」、 イブキは「伊吹山に生えていたから」という説もあります。