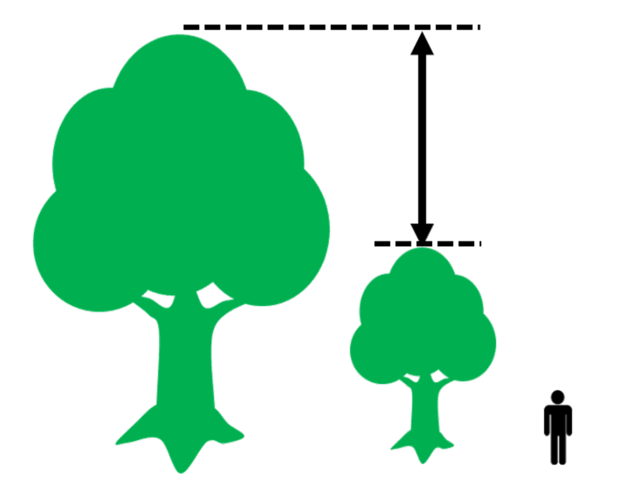

高さ8~10mになります。

この木を 親友 に登録

マイページの樹木帳に親友マーク が付きます。

特徴

房状の白い花が特徴的です。 新芽は山菜として利用し、 天ぷらやまぜご飯にすると美味しいです。 古くは葉が保存食にされ、 ご飯に混ぜて割増しにするのに利用され飢饉をしのぐのに利用されました。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

|

|||||||||

| 花 |

|

|

|

|||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|

|

|

|

|

||||||

高さ

小高木 (5~10m)

|

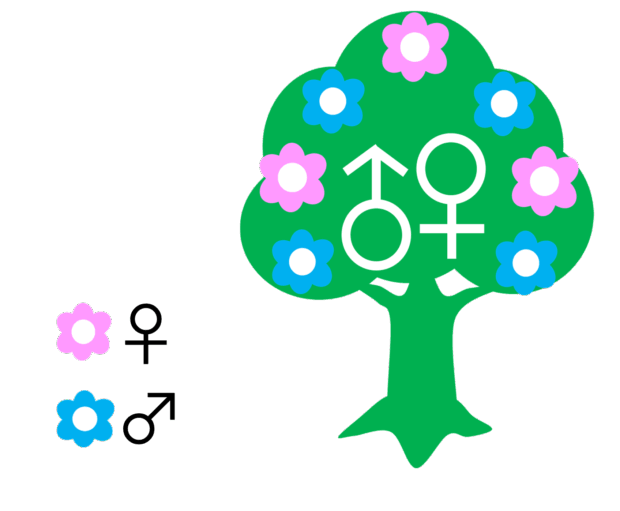

花の性別

雌雄同株

|

|||||||||||

分布北海道(南部)・本州・四国・九州 |

生息地乾いた森林 |

|||||||||||

分布北海道(南部)・本州・四国・九州 |

||||||||||||

生息地乾いた森林 |

||||||||||||

学名Clethra barbinervis |

||||||||||||

樹形

葉

互い違いに葉が付きます(互生)。 枝先に集まって付き、

葉の長さ6~15㎝程で先端で短く尖り、 縁には鋭く尖ったギザギザがあります。

花

6~8月に房状の花の枝を出し、 花弁が5個の白い花を多数つけます。 雄しべは10本出ており、 花弁より長いため特徴的です。

実

3~4㎝の平たい球形で毛が密生します。 熟すと裂け、 小さな種子を多数出します。 実の柄の先端は曲がり、 果実は様々な方向を向きます。 種子の長さは約1㎜の楕円形です。

幹・枝

茶褐色で古くなると不規則な薄いかけらになって剥がれ落ち、 まだら模様になります。 はがれて出てくる幹はなめらかです。 ナツツバキの樹皮によく似ています。

若い枝は灰褐色で細く、 毛が生えています。 裂け目(皮目・ひめ)は不明瞭です。

冬芽・葉痕

枝先につく芽は円錐形で鱗は2~3個あるが、 はがれやすいのではがれていることもあります。 脇から出る芽はあまり発達しません。

人との関わり

新芽を山菜として利用し、 天ぷらやまぜご飯にします。 材は割れにくいので建築材、 器具材、 細工物にも利用されます。

名前の由来

飢饉の時の食料として葉を保存することが命じられたので、 「令法」に由来するのではといわれています。

樹皮が似ているためにサルスベリと呼ぶ地域もあります。

その他の情報

中世から江戸時代以前はハタツモリという名で呼ばれていました。 日本最古のイロハ順の辞書『匠材集』に「はたつもり 田を守神也(たをまもるかみなり)」とあり、 リョウブが人々を助けたことと関係のある名前ではないかと思われていますが定かではありません。

世界にリョウブ科の植物は約60種類ありますが、 日本でみられるのは、 このリョウブだけです。

関わりが深い生き物

リョウブの花が咲く時期は他の花が少ないせいか、 花にはさまざまな昆虫が集まります。

チョウ、 ハチ、 ハナアブ、 甲虫・・・、 花は虫たちで賑わい、 まさに昆虫のレストランです。