日陰でも丈夫に育ち、 剪定されても元気に育つ性質があることから、 生垣などによく植えられています。

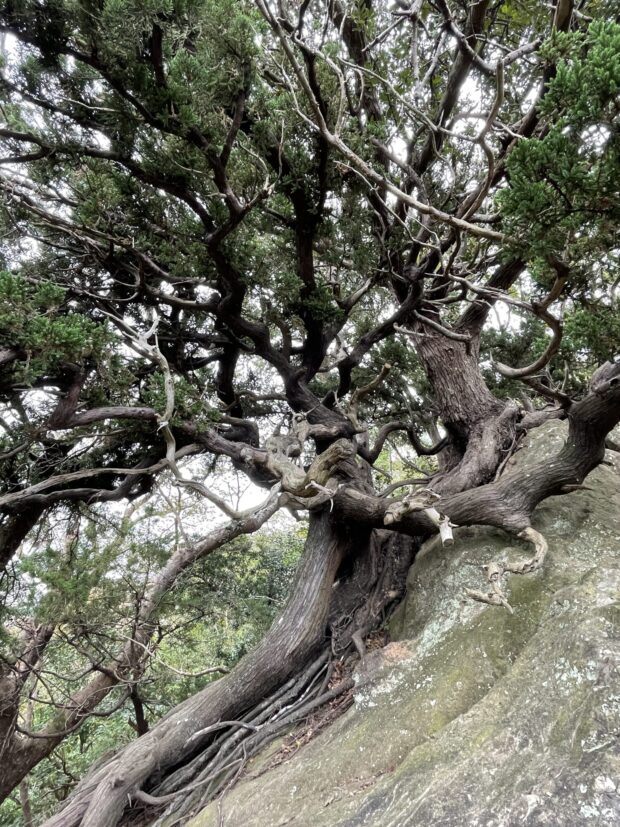

日本庭園では面白い形に仕上げられている木もあります。

イヌマキ

日本庭園では主役となる

特徴

葉は幅広いのですが針葉樹の仲間です。

手をかければ風格のある姿に仕上げられることから、 古くから庭の主役として使われてきた木です。

面白い種がなります。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

|

|||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 実 |

|

|

|

|||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

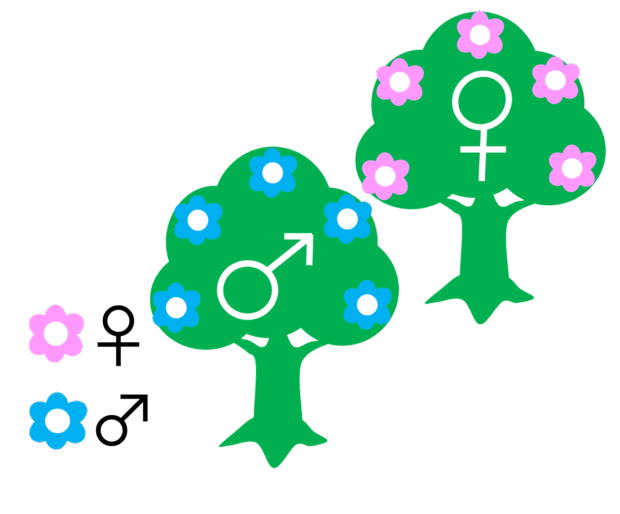

花の性別

雌雄異株

|

|||||||||||

分布本州(関東以西)、 四国、 九州、 沖縄、 中国、 台湾 |

生息地海岸に近い山地に生えます。 とても日陰に強いです。 |

|||||||||||

分布本州(関東以西)、 四国、 九州、 沖縄、 中国、 台湾 |

||||||||||||

生息地海岸に近い山地に生えます。 とても日陰に強いです。 |

||||||||||||

学名Podocarpus macrophyllus |

||||||||||||

樹形

葉

マツの葉っぱの幅を広くして柔らかくしたような感じです。

花

雌花と雄花が別の木に咲きます。

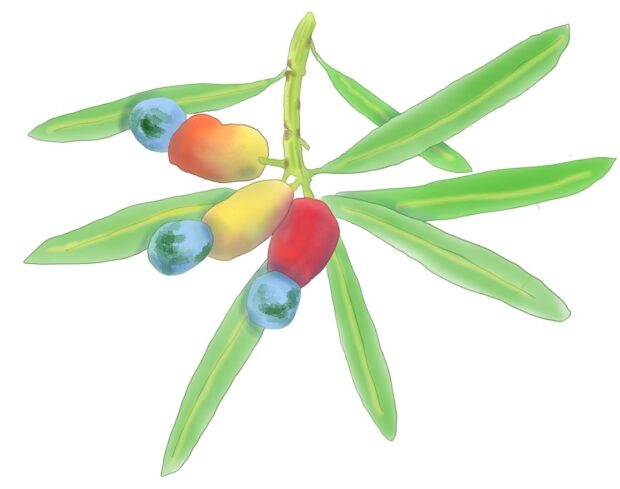

実

面白い形の実がなります。

赤く熟す部分は、 種をのせた台の部分です。 この部分は食べられます。 しかし種は毒があるので食べられません。

種は、 実についたまま根が出てくる面白い性質があります。

幹・枝

樹皮は浅く細かくはがれます。

冬芽・葉痕

冬芽は蕾のような形をしています。

人との関わり

植木の五木(植木として価値の高い木5種類)の一つとされ、 以前は大変高値で取引されていました。

その時代は房総半島でまず育てられ、 その後、 利根川の水運で埼玉県安行に運ばれ大きく育てられ、 江戸(東京)の庭に植えられました。

名前の由来

昔はスギを真木(マキ=本当の木という意味)と呼び、 杉より木材の質がおとるという意味で犬真木(イヌマキ)と呼ばれるようになりました。

ですがイヌマキも単に「マキ」とも呼ばれます。

その他の情報

千葉県は全国唯一マキ(イヌマキ)を県木としています

性格

比較的暖かい場所の生まれで、 種が櫛団子のようで変わっています。 櫛団子と言っても赤いのは食べられますが、 緑の種は毒です。 木の上で発芽したりして、 どこか原始的な雰囲気があります。 自然の中での樹形はぼさぼさなのですが、 庭に植えられると形を整えられます。 でもすぐに寝ぐせのような枝がピンピンと伸びて、 かわいいです。 年末やお盆に整えられるので、 その前に寝ぐせ枝を鑑賞しましょう。

体験・遊び

葉で作るシュリケンは、 イヌマキの葉で作ると超かわいいです。 葉を4枚採り、 2つに折った葉にかぶせるように2つ折りにしていきます。 4枚目を2つ折りにして、 先を1枚目のループに差し入れると出来上がり。

見られる場所

執筆協力 : 「性格」「体験・遊び」岩谷美苗 執筆