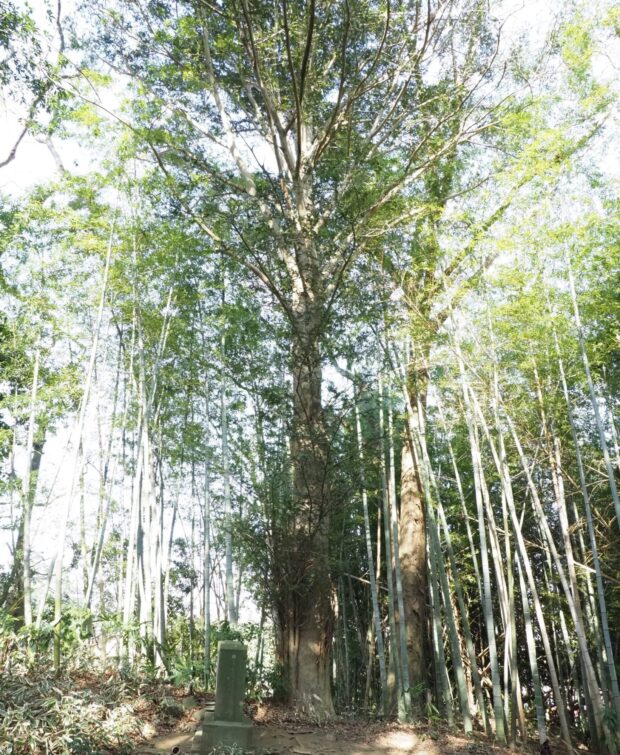

自然の山地に生えます。 また農家や寺の庭先に良く植えられてきました。

成長は非常にゆっくりで、 直径1mの木も樹齢300年と言われます。

この木を 親友 に登録

マイページの樹木帳に親友マーク が付きます。

特徴

漢字で「榧」と書きます。 カヤはとても長生きな木なのですが、 成長はとても遅く、 直径1m以上になるのに300年以上の歳月を必要とすると言われています。

カヤの種からは食用の油がとれ、 葉は燃やして蚊遣り(蚊をよける)に使われました。 人々の生活に役立つ木だったため農家の庭によく植えられました。

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 実 |

|

|||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

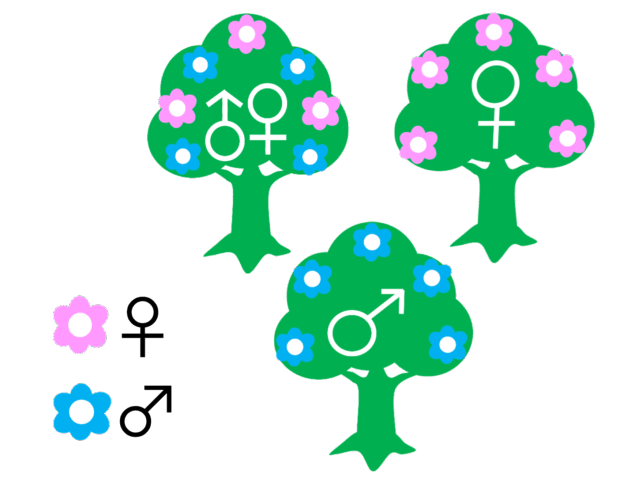

花の性別

雌雄異株または同株

|

|||||||||||

分布本州(宮城県以南)、 四国、 九州 |

生息地山地に生えます。 農家の庭木として良く植えられています。 |

|||||||||||

分布本州(宮城県以南)、 四国、 九州 |

||||||||||||

生息地山地に生えます。 農家の庭木として良く植えられています。 |

||||||||||||

学名Torreya nucifera |

||||||||||||

樹形

葉

葉は固くて先が鋭くとがっており、 握ると痛いです。 よく似たイヌガヤの葉は、 柔らかく握っても痛くないので見分けがつきます。 葉の裏には2本の白い気孔線が目立ちます。

葉はちぎると独特の爽やかな香りがします。

花

雄花と雌花が別々の木に咲きます(まれに同じ木に両方咲くこともあります)。

実

実は1年半かかって実ります。 完全に熟しても緑色です。

落ちると割れて中からアーモンドのような種子が出てきます。 この種子は、 少しヤニ臭いですが生でも食べられます。 炒ると香ばしくてほろ苦く独特の味わいです。

種からとった油は香ばしくおいしいです。

幹・枝

樹皮は細かく裂けます。

冬芽・葉痕

枝先に3個、 お互い直角につきます。

幼木

種から根が出たと思ったら、 そこから2か月何もなく・・・芽を開くのものんびりやさん。 ↓の木は芽が出てから4年たっても5cmぐらいでした。 少しづつ葉を増やして大きくなります。

人との関わり

カヤの種からは良質な油がとれ、 食用にされてきました。

カヤの材は、 固さが程よく、 入手が難しいということで、 高級品とされます。 碁盤や将棋盤にも使われますが大変高価です。

名前の由来

葉を燃やして、 蚊よけにしたことから蚊遣(かやり)と呼ばれ、 それがカヤになったといわれています。

その他の情報

カヤの材は、 固さが程よく美しいため、 奈良時代後期から平安時代前期に盛んだった一木造(いちぼくづくり、 一本の木から仏像を彫り出す技法)で仏像をつくるのに使われました。

成長が非常にゆっくりなカヤの大木の多くは、 その時代に失われてしまったと考えられます。

性格

カヤの生長は遅くて、 芽生えて大きくなるまでも遅いですし、 大きくなってからもそんなに変化がありません。 どんな苦難があろうとも、 こつこつと問題を解決して行こうとします。 それが間に合わなくても、 こつこつ向き合う木です。

体験・遊び

カヤの葉は痛いけど、 ちぎるとグレープフルーツの香り。 カヤの実(種)の外皮も針葉樹の良い香りがします。 お部屋の芳香剤に。 カヤの実は渋いので焼酎で渋抜きをして、 クッキーに入れるとおいしいです。