高さ10~15mになります。 大きなものは25m程にもなるといわれています。

この木を 親友 に登録

マイページの樹木帳に親友マーク が付きます。

特徴

樹皮の内側の皮が鮮やかな黄色で「黄柏(おうぱく)」といわれ胃腸薬として使用されています。 また外用薬として捻挫や打ち身にも効果があるとされています。

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

|

|

|

|||||||

| 花 |

|

|

|

|||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

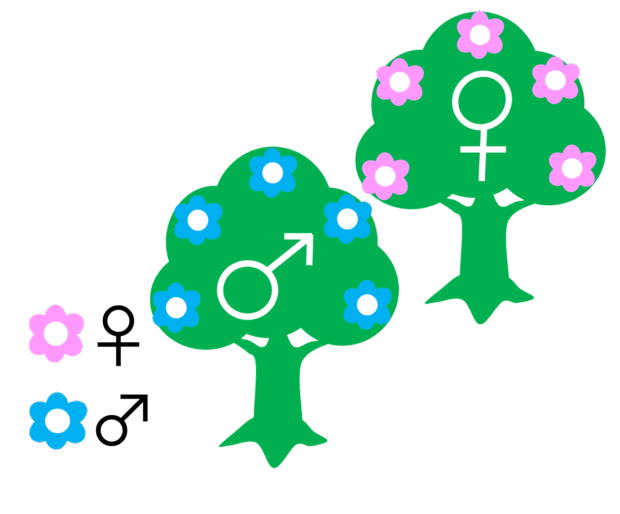

花の性別

雌雄異株

|

|||||||||||

分布日本(北海道、 本州 : 東北地方・中部地方北部・近畿地方以西、 四国、 九州) 朝鮮半島、 中国(北部、 東北)、 アルーム |

生息地山地の沢沿いの林内 |

|||||||||||

分布日本(北海道、 本州 : 東北地方・中部地方北部・近畿地方以西、 四国、 九州) 朝鮮半島、 中国(北部、 東北)、 アルーム |

||||||||||||

生息地山地の沢沿いの林内 |

||||||||||||

学名Phellodendron amurense Rupr. var. amurense |

||||||||||||

樹形

葉

対生で、 枝に対局で二枚の葉がつき先端のみ一枚の葉がつく奇数羽状複葉です。

葉をちぎるとミカン臭があります。

花

初夏から夏にかけて枝先に小さな黄緑色の花を多数つけます。 雄花と雌花は別々の木に咲きます。

実

直径1㎝程のほぼ球形で秋に黒く熟します。

幹・枝

若い枝は赤褐色~黄褐色で毛は無くたてに皮目があります。

成長するに連れてコルク質が発達しボコボコで灰黒色~黒褐色になります。

冬芽・葉痕

赤みのある茶色の芽は、 ピエロのお顔の赤い鼻のように見えます。 葉痕は芽をぐるりと囲む形で、 維管束痕は3つです。

人との関わり

キハダは人々の生活にとって貴重な木でした。

【胃腸薬】

樹皮の内側の皮を黄色いことから黄柏(おうぱく)と言われ塩化ベルベリンを含むため噛むと甘みのある苦みがあります。 胃腸の薬として使われ外用薬としては捻挫や打ち身にも効果があるとされています。 奈良県吉野郡の陀羅尼助(だらにすけ)、 長野県木曽の百草(ひゃくそう)、 山陰の練熊(ねりくま)はキハダのエキスから製造された有名な胃腸薬です。

【防虫剤】

防虫効果もあり写経用紙もこれで染められました。

【染料】

その黄色さから染色にも使われました。 アイヌの人々は黄色を尊び、 神や祈りにかかわるものをキハダで染めていたそうです。

【木工】

材は茶褐色で柔らかく木目がはっきりしているため、 小型の指物(さしもの)に使われます。

名前の由来

樹皮を削ると黄色い内側の皮が見えるので「黄膚(きはだ)」となったといわれています。 別字の「木膚(きはだ)」は樹皮の色からです。

関わりが深い生き物

ミヤマカラスアゲハの幼虫が葉を食べます。 キハダの実はエサキモンキツノカメムシの幼虫の好物。 葉の裏でエサキモンキツノカメムシが卵や幼虫を守っている姿を見ることができます。 また、 ヒヨドリやツグミなどの野鳥が実を食べにやって来ます。

タップすると詳細が見られます