街路樹などでは刈り込まれていますが、 高さは15mを超すほどにもなります。 よく枝を出し、 葉が密に茂ります。

この木を 親友 に登録

マイページの樹木帳に親友マーク が付きます。

特徴

地中海沿岸を原産です。 日本には明治9年頃に入って来たとされています。 葉をちぎるとスパイシーな香りがします。

「勝利」「栄光」のシンボルとされ、 ゲッケイジュの枝葉で作った冠「月桂冠」は、 優勝者や受賞者に贈られることがあります。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|||||||||||

| 花 |

|

|||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 実 |

|

|||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

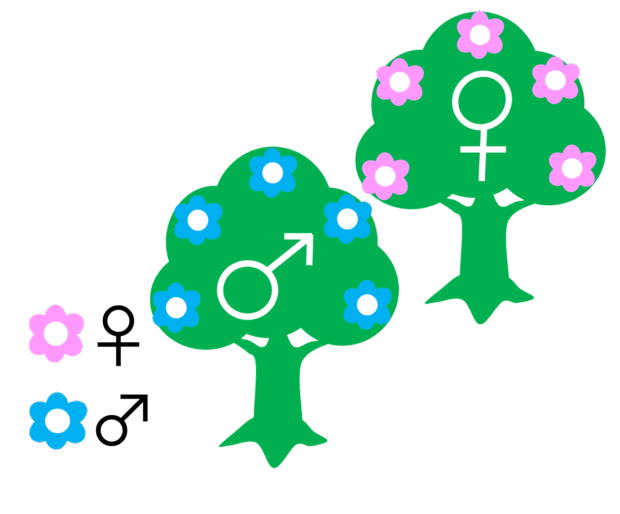

花の性別

雌雄異株

|

|||||||||||

分布地中海沿岸原産。 明治時代に渡来 |

生息地庭木や公園樹として植えられています |

|||||||||||

分布地中海沿岸原産。 明治時代に渡来 |

||||||||||||

生息地庭木や公園樹として植えられています |

||||||||||||

学名Laurus nobilis |

||||||||||||

樹形

葉

葉は、 互生。 細長く先端が尖ります。 濃緑色で周囲が少し波打ちます。 そのままでは匂いはありませんが、 揉んで葉に傷をつけると良い香りがします。 乾燥させると香りが強くなります。

花

4~5月に薄黄色の花を咲かせます。 雌の木と雄の木があります。 植栽は雄の木がほとんどですが、 雌の木も稀に植えられています。

実

果実は10月頃に黒紫色に熟します。 雄の木に比べて、 雌の木の数が少なく、 実がなっているのを目にすることは少ないです。

幹・枝

枝を切ると香りがします。

冬芽・葉痕

葉芽は楕円形。 花芽はまん丸です。

人との関わり

陰干しした葉は「ローリエ」と呼ばれ、 肉料理にクッキングハーブとして利用されています。

名前の由来

漢名「月桂樹」の音読みしたものです。

その他の情報

古代ギリシャで競技の勝者にゲッケイジュの枝葉で作った冠(=月桂冠)が贈られていました。 そこから「栄光」「勝利」「名誉」「栄誉」のシンボルとされ、 大会の優勝者に贈られることがあります。

ただしオリンピックの優勝者に贈られる冠はオリーブの冠になります。

性格

剪定に強く、 萌芽力もあるので、 公園樹や生垣などに植えられているのを多く見かけます。

芽吹く力が強く、 枝を切って乾燥させて保存しておいたあと、 挿し木(枝を土にさして根を出させる方法)をして増やすことができます。

関わりが深い生き物

枝や葉にルビーロウムシというカイガラムシがつくことがあります。 カイガラムシがびっしりつくと、 排泄物にカビがつき、 すす病を引き起こし葉が黒くなります。

タップすると詳細が見られます

見られる場所

執筆協力 : 広畠真知子