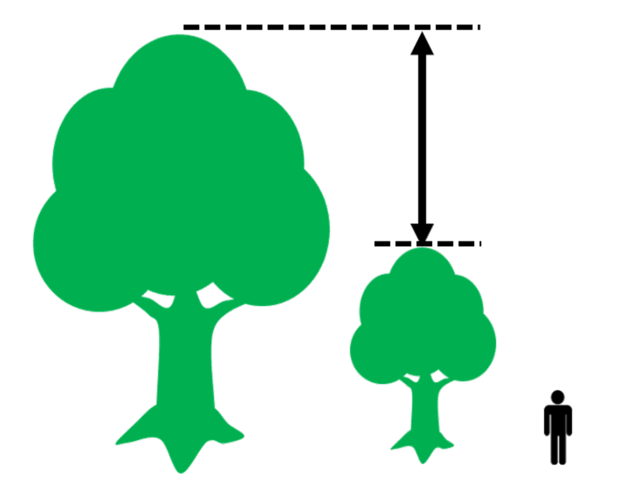

高さ10m程度まで大きくなる常緑樹です。 枝を真っ直ぐ伸ばしていく木です。

サカキ

神の木代表です!!

特徴

神様にお供えする木で、 神社やお寺よくに植えられています。 そもそも、 神事に用いる常緑樹を総称して「さかき」と呼んでいましたが、 その代表的な木としてこの木の名になったと言われています。 かぎ爪のような形をした冬芽が特徴です。

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

|

|

||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

小高木 (5~10m)

|

花の性別

両性花

|

|||||||||||

分布日本(本州:茨城県・石川県以西、 四国、 九州)、 朝鮮半島南部、 中国、 台湾 |

生息地山地の照葉樹林内、 神社によく植えられている |

|||||||||||

分布日本(本州:茨城県・石川県以西、 四国、 九州)、 朝鮮半島南部、 中国、 台湾 |

||||||||||||

生息地山地の照葉樹林内、 神社によく植えられている |

||||||||||||

学名Cleyera japonica thunb |

||||||||||||

樹形

葉

葉は互生。

葉の縁にギザギザはありません。 ただし若い葉は少しギザギザがあることがあります。

花

初夏から夏にかけて、 横に伸びる枝の付け根に1~3個の花が咲きます。 はじめは白色で次第に黄色を帯びていきます。

実

直径8㎜程の丸い実で、 冬に黒紫色に熟します。

幹・枝

暗赤褐色の樹皮です。 丸い小さな皮目が目立ちます。

冬芽・葉痕

枝先の芽は、 細く尖ってクルンと鉤爪のような形をし、 すぐ下の葉の上にピタッとくっついているのをよく見ます。

人との関わり

古代より社寺に植えられ、 枝葉は昔から神事に使われてきました。 日陰に強いので庭木としても用いられます。

木材は淡い褐色で床柱や器具材、 薪炭材として用いられてきました。

名前の由来

常緑樹は常に葉が茂っていることから「栄える」の意味を示し、 それが転じたという説や、 神域の境、 人と神の「境の木」が転じたなど諸説あります。

木へんに神と書く「榊」は日本で作られた漢字です。 「賢木(さかき)」とも書きますが、 神の鎮まる「かしこどころ」の木であることを示します。

その他の情報

日本の神事で用いられる常緑樹には、 サカキの他にヒサカキ、 シキミ、 オガタマノキなどがあります。

性格

関東より南の木なので寒いのは苦手ですが、 日影はかなり得意です。 普通の木は日影だと、 より多く光を得ようと上にひょろーっと伸びたり、 斜めになったりしますが、 サカキは余裕な顔してマイペースに暮らしています。 じつは全国的には、 お供えに用いる木はヒサカキの方が多いのですが、 サカキの方が「本家の品格」を感じられます。

体験・遊び

サカキはのっぺりとした葉ですが、 芽にとても特徴があります。 曲がった針のような芽を見つけたらすぐにサカキと見分けられるでしょう。 サカキの芽を見つけてみましょう!