高さは30m、 直径は1.5mほどにもなる大木になります。 何かあったときのために予備の幹を株元から出す萌芽力が強いため、 株立ちになっているものも多く見られます。

ミズナラ

大きな葉っぱ 大きなどんぐり

特徴

日本各地の山地に分布するどんぐりの木です。 同じ仲間でよく似ているコナラよりも、 背の高さも、 葉やどんぐりも大きいことから、 「オオナラ」とも呼ばれます。 「ミズナラ」と呼ばれるのは、 幹や枝に含まれる水分が多いことからきています。

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

|

|||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

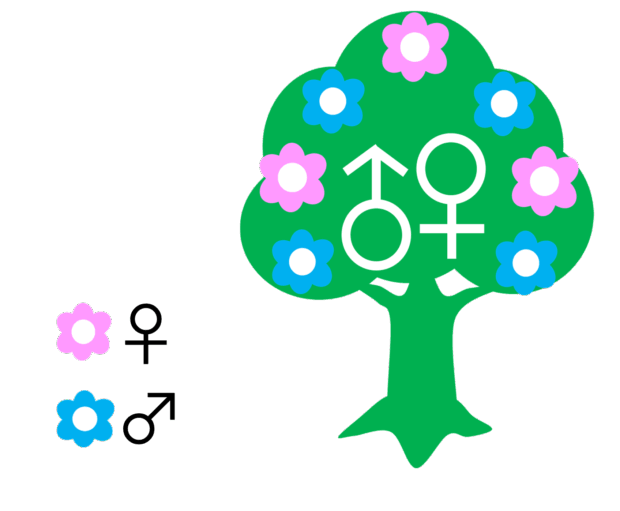

花の性別

雌雄同株

|

|||||||||||

分布南千島・北海道・本州・四国・九州・南サハリン・朝鮮半島 |

生息地山地から亜高山帯 |

|||||||||||

分布南千島・北海道・本州・四国・九州・南サハリン・朝鮮半島 |

||||||||||||

生息地山地から亜高山帯 |

||||||||||||

学名Quercus crispula |

||||||||||||

樹形

葉

大きなギザギザのある、 大きな葉です。 つけ根のところからシューッと幅が広くなっていき、 先の方で急に狭くなってとがります。 葉柄がとても短く、 目立たないのが特徴です。

花

初夏、 葉が出るのと同時に、 新しい枝のつけ根から伸びてきて開花します。 雄花は紐のような柄にたくさんついてサラサラと何本か垂れ下がります。 雌花は、 新しい枝のつけ根で2〜3こ咲きます。

実

どんぐりは半年ほどで熟し、 柄がついたまま落ちます。 殻斗(どんぐりの帽子)は、 つけ根に近い方の半分ほどが、 屋根の瓦が重なるように並びます。 あとの半分(帽子のふち)は、 どんぐりにキュッとフィットするかのような細かいポツポツ模様です。

幹・枝

若い枝や幹には凸凹がほとんどなく、 光沢があって丸い皮目があり、 模様や色は、 横縞やまだらに見えます。 老木になると縦に深い割れ目が入り、 ごつごつとした印象の幹になります。

冬芽・葉痕

たくさんの芽鱗が魚のうろこのようにきっちりと並ぶ、 明るい褐色の冬芽です。 枝先の頂芽の周りに少し小さな芽がたくさんつきます。 上から見ると、 五角形なのがわかります。

幼木

どんぐりは落ちてから、 水分などの条件がよければ根を出して冬を越し、 春が来てから地上に枝を伸ばして葉を出します。 どんぐりの中に入っていた子葉(ふたば)は地上には出ず、 本葉だけが地上で開きます。

人との関わり

ミズナラのどんぐりは、 縄文時代、 東日本でブナの実とともに食料として人々の生活を支えていました。

材は伸び縮みしやすく、 通気性に配慮すれば長期間使用できるので、 ウイスキーを熟成させる樽として使われます。

木目が美しい上に丈夫なので、 高級家具材として海外へ輸出された時代がありました。 また、 良質な炭ができるため薪炭材や、 きのこを育てる原木として利用されてきました。

名前の由来

コナラの仲間で、 幹や枝に水分が多く、 燃えにくいことから「ミズナラ」と呼ばれるようになりました。 春先は成長が活発になるので、 幹や枝には樹液がたくさん流れます。 糖分を多く含んだ樹液が外に染み出すと、 夏にはそれを目当てにいろいろな虫が集まります。

性格

早春暖かくなると植物は新芽を出し始めます。 でも、 ミズナラは全部出し切りません。 なぜなら春は急に寒くなって霜が降りることがあるからです。 急な霜で枯れてしまう植物はたくさんあります。 ミズナラは用心深く2回に分けて芽を伸ばします。 ドングリは渋くてタンニンが多く、 食べ慣れていないネズミが食べると中毒死するそうです。 地元のどんぐりの渋さに慣れた動物たちと暮らしています。

体験・遊び

ドングリは虫が出るから―と敬遠されがちですが、 拾ったら冷凍庫に入れるとほぼ死にます。 どんぐりのかわいさを堪能しましょう。 ヒートンをつけてペンダントなどできます。

関わりが深い生き物

葉、 どんぐり、 太い幹などを、 動物や虫などのいろいろな生きものが利用します。

タップすると詳細が見られます