ヤシの木の仲間なので、 樹形は南国の木のよう。 大きな葉っぱを広げて太陽をあびようと上を目指します。 生長点が幹のてっぺんなので、 幹を切ると生長できず枯れてしまいます。

シュロ

鳥さん種まき、 どんどん拡大

特徴

昔は「捨てるところが無い」と言われるほど繊維や葉を利用されていました。 鳥にとっても巣作りの材料にもなる貴重な木です。 鳥はみずからシュロの実を食べ、 糞をし、 あちこちに種をまく手伝いをしています。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

|

|||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 実 |

|

|

|

|||||||||

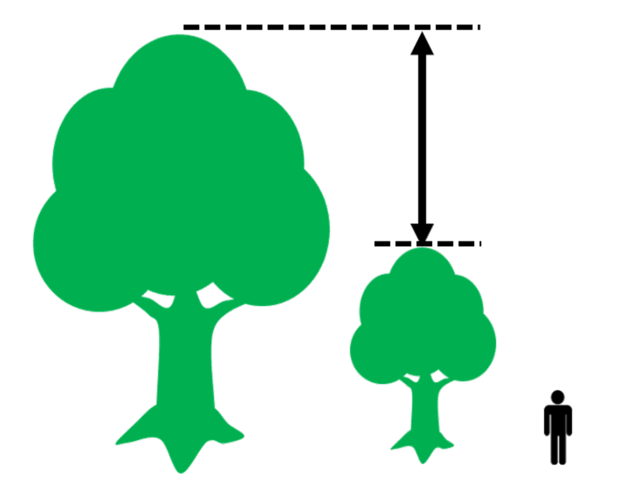

高さ

小高木 (5~10m)

|

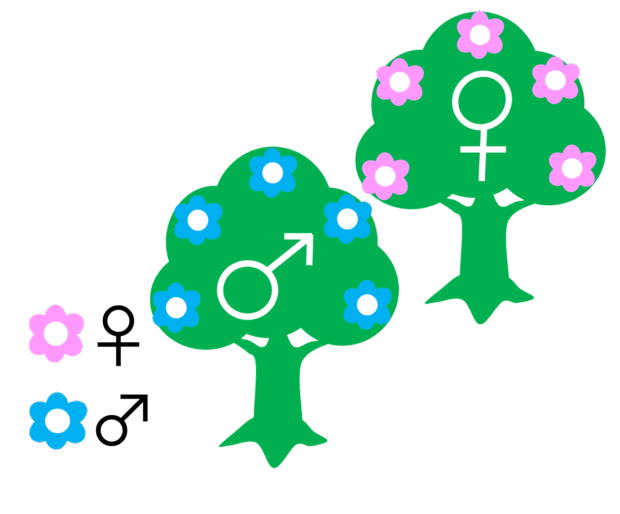

花の性別

雌雄異株

|

|||||||||||

分布九州、 中国 |

生息地庭木として植えられて、 暖かい地域では野生化しています |

|||||||||||

分布九州、 中国 |

||||||||||||

生息地庭木として植えられて、 暖かい地域では野生化しています |

||||||||||||

学名Trachycarpus fortunei |

||||||||||||

樹形

葉

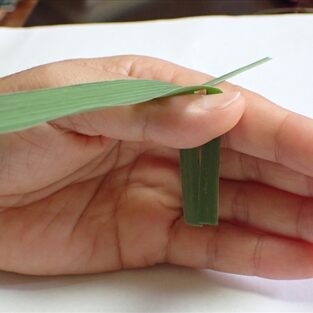

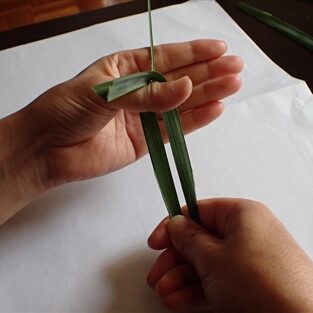

50~80cmの大きなうちわのような葉。 葉先が折れ曲がります。 トウジュロは葉先がぴんとしていて葉の開きが160度ぐらいのものが多く、 シュロは葉の開きが200度以上あります。

花

雄花は、 黄色い大きな房(ふさ)で、 まるでカズノコ。 雌花は、 柄がサンゴのように伸びて緑の花が咲きます。 雄の木と雌の木別々ですが、 両方咲いているものもたまにあります。

実

小さな実が柄にたくさんつきます。 熟すと青緑から青黒くなります。 実が黒く柄が黄色~オレンジ色なので、 とても目立ち鳥へのアピールになっています。

幹・枝

ふつうの木とは生長の仕方が違い、 年輪はなく太りません。 毎年背が高くなるだけで、 幹の太さは変わりません。 葉を守る苞がけばだち、 幹を繊維で包んでいます。 その繊維をより合わせてシュロ縄やホウキを作ります。

冬芽・葉痕

きっちりとたたまれた扇子のような芽が伸びてきて、 うちわのような1つの葉になります。 粗い毛に包まれています。

人との関わり

シュロの繊維は、 シュロ縄・ホウキ・タワシなどいろいろなものに利用されています。 お寺の鐘つき棒にシュロの幹が使われることもあります。 また、 葉は葉先を切ってハエ叩きも作っていたそうです。 葉の柄は良くしなり、 ピシッと叩くことができますが、 街なかでは、 なかなかハエがいません。

名前の由来

シュロの由来は中国語の棕櫚からだと思われます。

性格

南国の雰囲気のとおり寒いのは苦手ですが、 ヤシの仲間にしては寒さに強いほうです。 日蔭にも強く、 緑地では木の下にたくさん生えています。 昔はいろいろ人が利用していましたが、 最近は鳥がお得意様で、 巣作りに役立ってます。 鳥が実を食べて糞と一緒に種をまいていますが、 温暖化もあって異常な増え方をしています。 都内の公園がいつの間にか熱帯雨林の森のようになっています。

体験・遊び

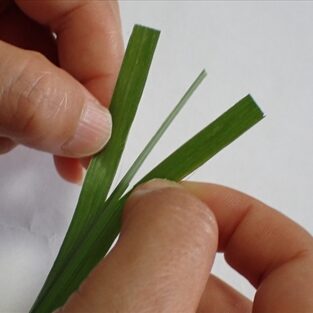

イネ科のススキなどは葉に石(プラントオパール)がついているので葉で手を切ることがありますが、 シュロはないので切りません。 昔の草花あそび「ススキのロケット」もシュロでやれば手を切る心配はありません。 でもススキのほうがよく飛びます。

関わりが深い生き物

シュロの実を食べにヒヨドリなどがやって来ます。 タネは鳥によって運ばれて、 あちこちでシュロの芽生えが見られます。

大きな葉の裏は、 昆虫などの隠れ場所。 冬越しをしている小さな虫たちを見ることができます。

タップすると詳細が見られます

見られる場所

執筆協力 : 岩谷美苗