高さ10~20m程になり、 乱れのないこんもりとした山型をしているものが多いです。 木自体は上に伸びますが、 枝は垂れ下がる傾向が強いです。 ゆっくりと成長し1000年以上生きる木もあるため高木になっているのは珍しいです。

タラヨウ

葉に字が書ける「ハガキの木」

特徴

鉄筆などで引っ搔くとそこが黒い線となり乾燥した後も読むことができ、 戦国時代にはこの性質を利用して情報のやり取りをしたことから「葉書き(はがき)の木」とも呼ばれます。 この木を見つけた際は是非文字が書けるか試めしてみてください。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

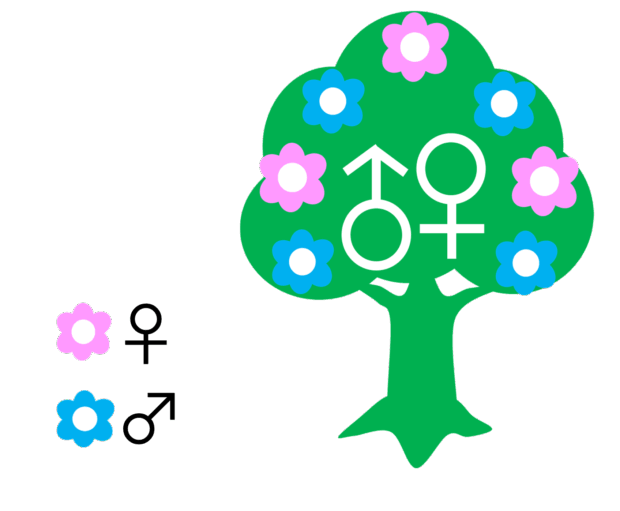

花の性別

雌雄同株

|

|||||||||||

分布本州(静岡県以西)、 四国、 九州 |

生息地丘陵や低い山地の崩壊した斜面や荒れ地 |

|||||||||||

分布本州(静岡県以西)、 四国、 九州 |

||||||||||||

生息地丘陵や低い山地の崩壊した斜面や荒れ地 |

||||||||||||

学名Ilex latifolia |

||||||||||||

樹形

葉

葉の長さは10~17㎝で大型です。 先は短く尖り、 縁には鋭いギザギザ(鋸歯・のこぎりば)があります。 両面ともに毛は無く表面は濃緑色で皮質で光沢がありツヤツヤとしており側脈がみえます。 裏面は黄緑色で側面は不明瞭で、 葉を傷つけると黒く変色します。

花

5~6月頃に前年の枝に黄緑色の小さな花をつけます。 花弁は楕円形で長さ4㎜程です。

雄花には完全な雄しべ4つと退化した雌しべがあり、 雌花には半球形の雌しべと退化した雄しべ4つがあります。

実

モチノキに似た直径8㎜程の球形の実がまとまってなります。 11月頃に赤く熟しきれいな樹形も相まって目立ちます。 中には三角楕円状の不規則の浅いしわが多数ある種子が4個入っています。

鳥にはおいしいようですが、 エグ味が強く人が食べるのには向きません。

幹・枝

灰褐色で少し表面がごつごつとしていますが滑らかです。

冬芽・葉痕

円錐形で長さ3~5㎜ほどです。

人との関わり

・ハガキ(葉書)の語源になったという説もあり、 郵便局前に植えられたり、 現代でも定形外郵便としてハガキに利用できます(ただしタラヨウの葉に限りません)。

・材は薪に、 樹皮はモチノキ同様、 鳥もちに使われます。

・葉はお茶の代用となり、 中国産のタラヨウの新芽で作った「苦丁茶」(くうていちゃ)はダイエットに効果があるとして流通しています。

名前の由来

「タラヨウ」という名前はインドにある「タラジュ」に由来します。

その昔、 インドにおいてタラジュは葉を短冊状にして経文を描くのに使われインドの寺院のシンボル的な木でした。 しかし日本では気候的に合わず育たないためタラジュの代わりに植えられたのがタラヨウです。

その他の情報

「ハガキの木」として郵便局の木とされ郵便局前に植わっているだけでなく、 弘法大師がこれを用いて字の勉強をした「学問の木」とされ、 学校や寺社に植えられていることも多くよく見かけることがある木の一つです。

大きな葉の裏面を傷つけると黒く変色する性質があります。 鉄筆などで引っ搔くとそこが黒い線となり、 乾燥した後も読むことができます。 戦国時代にはこの性質を利用して情報のやり取りをしたことから「ハガキの木」と呼ばれます。

体験・遊び

大きな葉の裏面を傷つけると黒く変色する性質があります。 鉄筆などで引っ搔くとそこが黒い線となり、 乾燥した後も読むことができます。