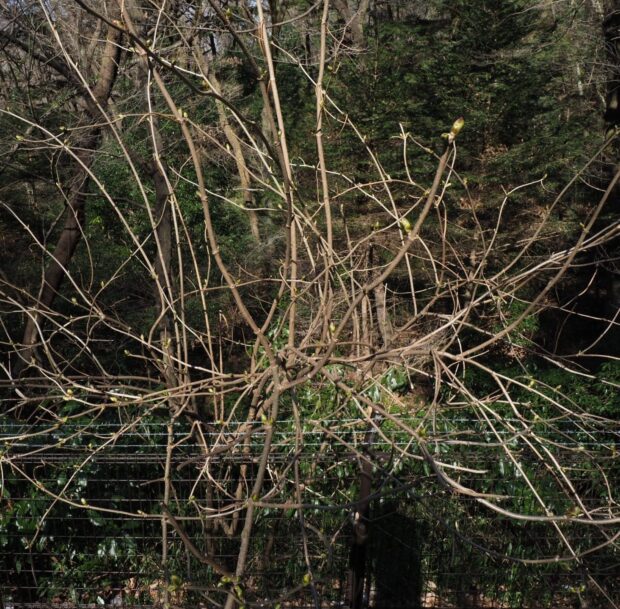

高さは6mぐらいまでなります。 下から何本も出た幹が上に行くにしたがって弓のように曲がるので独特の樹形になります。

ニワトコ

美しい上に役に立つ木、 別名は接骨木

特徴

白い花も真っ赤な実もきれいで目立ちます。 また幹の模様や木の形も面白い木です。 見た目が良いだけでなく、 樹皮や幹、 葉などは薬や道具としても使われてきました。

別名「接骨木(せっこつぼく)」は、 ニワトコの樹皮が骨折を治療するための湿布材に使われたことからきています。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

低木 (1〜5m)

小高木 (5~10m)

|

花の性別

両性花

|

|||||||||||

分布本州、 四国、 九州、 朝鮮半島南部、 中国 |

生息地山野の林緑に生えます |

|||||||||||

分布本州、 四国、 九州、 朝鮮半島南部、 中国 |

||||||||||||

生息地山野の林緑に生えます |

||||||||||||

学名Sambucus racemosa |

||||||||||||

樹形

葉

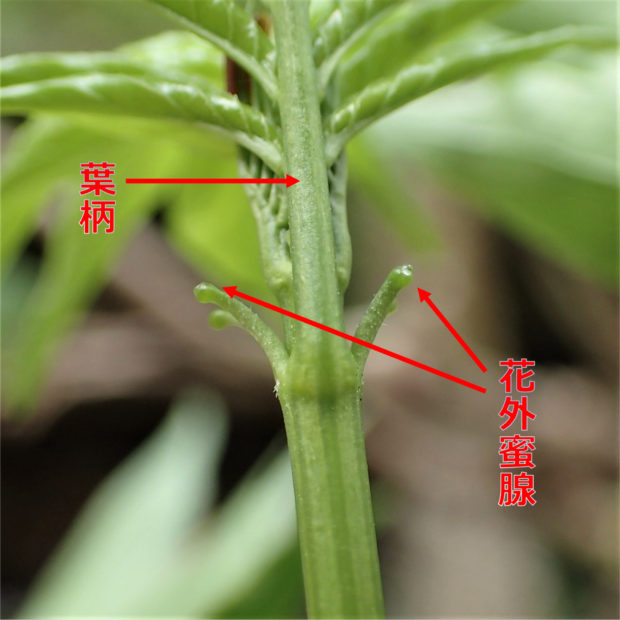

小さな葉が向かい合って2~6対ついた葉っぱです。 葉をちぎるとアーモンドに似たような独特の香りがします。

花

小さな花が沢山あつまって咲き、 クリーム色の泡のように見えます。 小さな花は、 近くで見ると真ん中の真っ赤な雌しべが目立ちます。

実

小さくて真っ赤な実がかたまって実ります。 真っ赤な実の色が、 新緑に映えてきれいです。 この実は鳥の大好物ですが、 人は食べると青臭く美味しく感じられません。 ですが縄文人は果実酒に使っていたことが分かっています。

幹・枝

縦縞の模様が入った樹皮です。 木が成長すると深い溝が入ったようになり、 独特の風合いになります。

近い種類のセイヨウニワトコの幹は、 「ハリーポッター」の魔法の杖の材料に使われていました。

冬芽・葉痕

赤みのある大きな冬芽は、 太い枝に対生についていて目立ちます。 大きな葉痕は、 お顔に見えます。 維管束痕は3個のものが多いですが、 5個のものもあります。

人との関わり

葉や枝を細かく切って乾燥させたものは薬になります。 また幹や枝の中心部分には発泡スチロールみたいな髄が詰まっており、 顕微鏡で観察するための切片を作るのに使われます。

名前の由来

ニワトコの名前は、 ミヤツコギ→ミヤツコから転じたと言われています。 この名は「宮仕う木」に由来し、 大昔使われた木幣(神にささげた御札のようなもの)の材料にニワトコが用いられたことからきていると言われています。

別名の接骨木(せっこつぼく)というのは、 ニワトコの幹や枝を煎じて水あめ状にしたものを骨折などの幹部に塗ると直ると言われていることからきています。

関わりが深い生き物

芽吹きの頃から、 アブラムシが集団でつきます。

初夏、 早く熟す実を食べにいろいろな鳥がやってきます。

倒木や枯れた木には、 アラゲキクラゲが発生します。

タップすると詳細が見られます