水辺でのびのびと成長します。 成長が早く10年ほどで10mまで成長するのですが、 30年ほどで枯れてしまう木が多く、 木の中では短命です。

この木を 親友 に登録

マイページの樹木帳に親友マーク が付きます。

特徴

湿地のメインキャストと言える木です。 根と幹に特別な仕組みをもっているため、 他の木が生えられないような水辺にも生息しています。 昔は田んぼの脇に植えられ、 稲を干すのに使われました。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

|

|||||||||

| 花 |

|

|

|

|

||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|

|

|||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

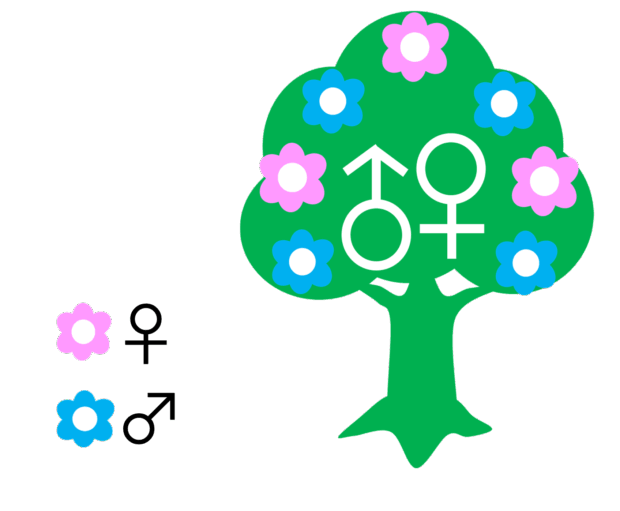

花の性別

雌雄同株

|

|||||||||||

分布北海道、 本州、 四国、 九州、 沖縄、 南千島、 ウスリー、 朝鮮半島、 中国、 台湾 |

生息地低湿地や湿原に生えます |

|||||||||||

分布北海道、 本州、 四国、 九州、 沖縄、 南千島、 ウスリー、 朝鮮半島、 中国、 台湾 |

||||||||||||

生息地低湿地や湿原に生えます |

||||||||||||

学名Alnus japonica |

||||||||||||

樹形

葉

縁には不ぞろいな浅い切れ込みがあります。 葉は落葉するまで緑色です。 紅葉(黄葉)はしません。

折りたたまれて餃子のようになった葉があったら、 それはミドリシジミの幼虫の巣かもしれません。

花

真冬、 同じ木に雄花と雌花が咲きます。 雄花が枝の先の方に咲き、 雌花は同じ枝の下の方に咲きます。 花粉は風に運ばれます。

ハンノキは花粉を遠く飛ばすため、 風が強く木に葉のない真冬に花を咲かせると考えられています。

実

小さな松ぼっくりのような実がなります。 中には小さな種が挟まっています。

幹・枝

幹には裂け目があります。 根が水につかると、 この裂け目から空気を取り込み、 根に送ると言われています。

冬芽・葉痕

赤みのある葉芽は樹脂で固まった状態で、 よく見ると柄があります。 葉痕の維管束痕は3つで、 かわいいお顔があります。 雄花の集まりと、 雌花の集まりの芽もあり、 別々の枝先につきます。

名前の由来

開墾することを墾(はり)と言い、 そこから「墾の木(はりのき)」→「ハンノキ」になったのではないかと言われています。

その他の情報

ハンノキの根には根粒菌という小さなこぶのようなものがあり、 そこに空気中の窒素を取り込んでためています。 そのため栄養が乏しい湿地でも生きていくことができます。

また、 幹の皮目(※)からも空気を取り込み、 水につかってしまった根に空気を送ることができます。 そのため、 他の木が進出できない水辺でのびのびと生きていくことができるのです。

※ひもく : 樹皮のところどころにある穴で、 呼吸に役立っている。

関わりが深い生き物

冬、 ハンノキのタネを食べに、 マヒワやカワラヒワなどの鳥がやってきます。

ミドリシジミの幼虫はハンノキの葉を食べて育ちます。 6~7月の夕方、 宝石のように美しいミドリシジミの成虫が飛び交います。