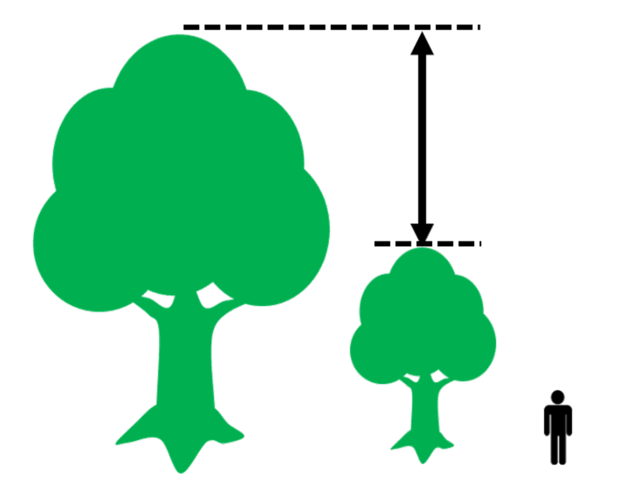

2~4mほどになります。 雑木林や林の縁、 山地の道などの湿り気と日陰のある場所を好みます。 時に高さ7mになるものもあります。

キブシ

春を教えてくれる葡萄みたいな花

特徴

早春に咲くぶどうの房のような花は、 春のおとづれを教えてくれます。

夏から秋にみのる実も、 鈴なりでよく目立ちます。 この実はお歯黒を作るのに使われました。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|

|

|

||||||||

高さ

小高木 (5~10m)

|

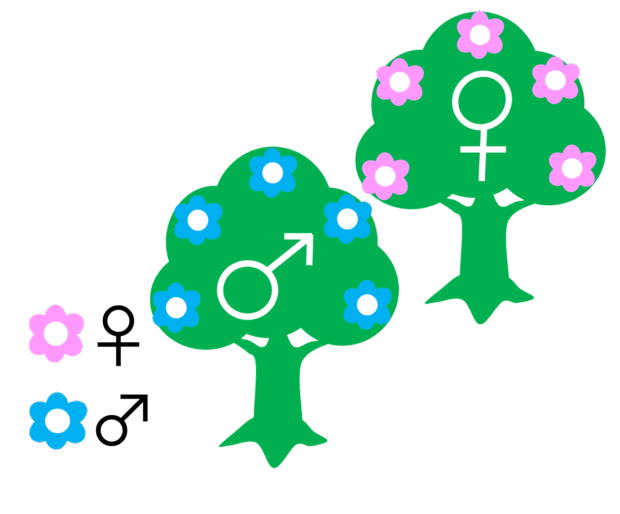

花の性別

雌雄異株

|

|||||||||||

分布北海道(西南部)、 本州、 四国、 九州 |

生息地やや湿り気のある日向地を好む |

|||||||||||

分布北海道(西南部)、 本州、 四国、 九州 |

||||||||||||

生息地やや湿り気のある日向地を好む |

||||||||||||

学名Stachyurus praecox |

||||||||||||

樹形

葉

葉の長さは6~12㎝。 楕円形または卵形で先がとがります。 縁にはギザギザがあります。

地域差が大きいです。 →このページ内の「その他の情報」の項目を参照

花

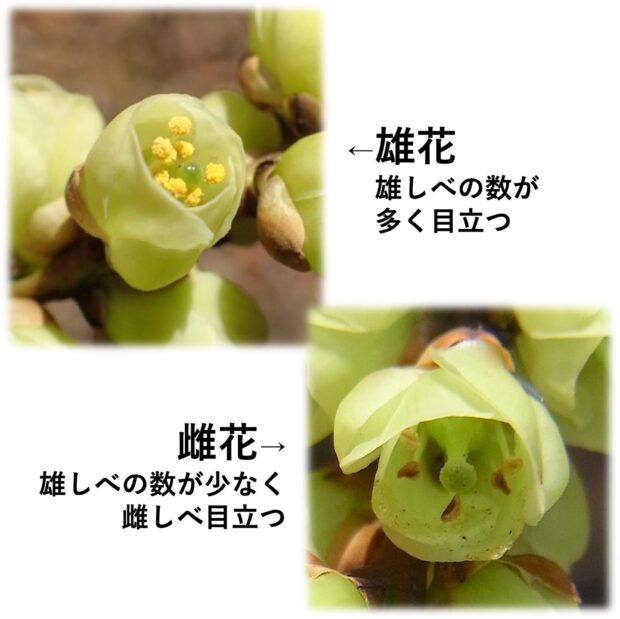

雄の木と雌の木があります。 葉が直前の3~4月頃、 枝先に房が伸び鐘形の花が房状に集まって咲きます。

小さな花が房状にあつまってつきます。 集雄花は淡い黄色で、 雌花は雌花より緑がかっていて地味な色をしています。

実

7~10月頃に実をつけます。 はじめは緑色ですが熟すと黄褐色、 最後は黒色になります。

幹・枝

赤褐色または暗い褐色です。 枝はその年に伸びた枝は緑色か、 赤みを帯びた緑色で、 毛がなく、 光沢があります。

冬芽・葉痕

先がとがり、 2~4個の鱗(芽鱗)に包まれています。 鱗には毛はなく、 赤褐色~暗褐色です。

人との関わり

昔は髄を灯篭の中心の柱(灯心)に、 果実に含まれるタンニンをお歯黒に使用していました。

名前の由来

果実をヌルデの虫こぶの五倍子(ぶし=お歯黒の際に使用される虫えい)の代用品としてしばしば使われるため、 木五倍子(きぶし)または豆五倍子(まめぶし)という和名が付いたと言われている。

その他の情報

キブシは日本固有種ですが、 さらに地域的な変異が多いのが特徴です。

ナンバンキブシ、 ハチジョウキブシ、 エノシマキブシは、 キブシの亜種とされています。

一方、 小笠原諸島の : ナガバキブシ(葉が厚く、 果実が大きい)は別の種とされています。

関わりが深い生き物

春早く咲く花には、 ミツバチ、 ヒラタアブ、 チョウ、 ガ、 甲虫・・・などいろいろな昆虫がやって来ます。

初夏~晩夏、 葉を巻いた揺籃(ゆりかご)があれば、 ウスモンオトシブミを探して見てください。

タップすると詳細が見られます