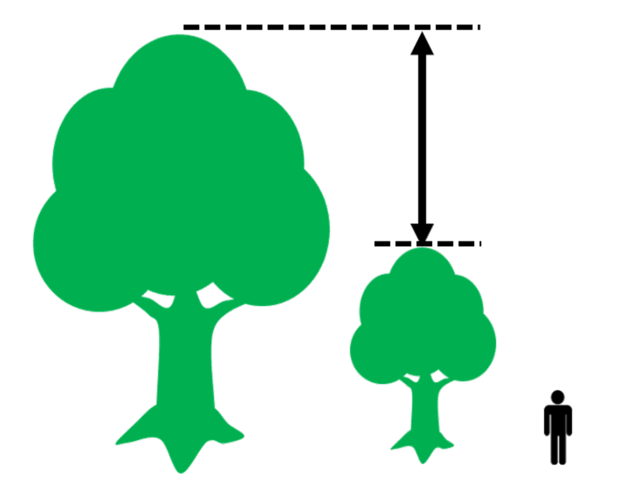

ふつう、 高さ3~7mになりますが、 大きなものは10mくらいまで生長します。

葉が混み合わず、 手をかけなくてもきれいな姿にもなります。

ソヨゴ

そよそよと心地よい葉音を奏でる木

特徴

葉の柄が長いため、 風に吹かれて葉がゆれやすく、 優しい音を立てながらそよぎます。 そこから「そよぐ」→ソヨゴと名前につきました。

秋、 小さな赤な実が葉の間で風にゆらゆらと揺れる様子が可憐です。

漢字で書くと「冬青」なのは、 冬でも葉が青々していることからきています。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

|

|

||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

小高木 (5~10m)

|

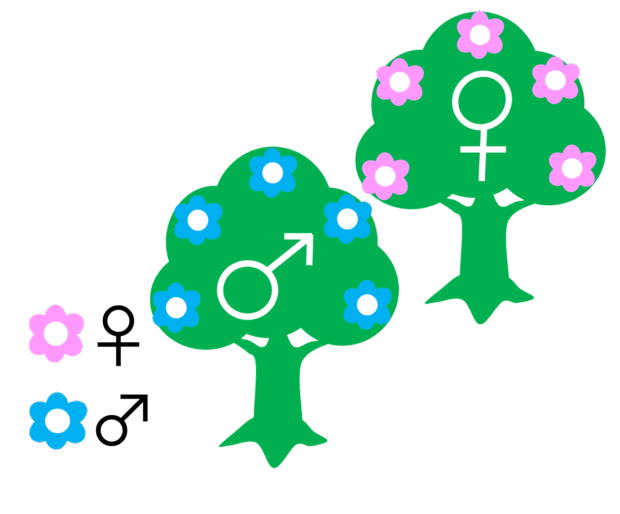

花の性別

雌雄異株

|

|||||||||||

分布日本(本州:東北地方南部以西、 四国、 九州)、 台湾、 中国中南部 |

生息地丘陵~山地の尾根や乾いた林内 |

|||||||||||

分布日本(本州:東北地方南部以西、 四国、 九州)、 台湾、 中国中南部 |

||||||||||||

生息地丘陵~山地の尾根や乾いた林内 |

||||||||||||

学名Ilex pedunculosa |

||||||||||||

樹形

葉

先がとがった小判型でふちは波打っています。 柄が細く長めで、 風がふくとユラユラゆれやすい葉っぱです。

花

6月ごろ、 雄花と雌花が別々の木に咲きます。 小さくて白い花が甘い香りを放ちます。

実

秋、 雌花の咲く木には、 長い柄の先に丸い赤い実を付けます。 さくらんぼのようで美味しそうですが食べられません。

幹・枝

なめらかな幹肌で灰色がかった茶色をしています。

冬芽・葉痕

枝の先っぽに4~5㎜の長卵形の冬芽を付けます。 枝の側面に付く冬芽は小さいです。

人との関わり

木材はしっかりしていて加工がしやすく、 そろばんの珠や工具の柄などに使われます。 葉っぱも草木染めの染料として使われてきました。

名前の由来

葉が風にそよいで葉音をたてることから名が付きました。

その他の情報

西日本ではマツ枯れ後の林や雑木林の下にいち早く生えて広がります。

広がる勢いがすごいので手入れをする方には時に厄介者とみなされたりします。

性格

風にゆれる葉や実が美しく、 背が高くならず、 樹形も美しく手間もかからない、 ということで庭木界では今やアイドル的存在のソヨゴ。 でも、 西日本などの山ではソヨゴはいたって普通の子、 その他大勢です。 たくさん生えているので珍しくありません。 「あんな木がなんで人気になったのか、 わからない。 」と言う人もいます。 ところ変われば、 魅力が認められるということです。 山には魅力的な木がたくさんあるのに気が付いていないということかもしれません。

体験・遊び

赤い実がゆれるなんて、 これは鳥に食べてもらいたいための作戦です。 小さい子もぶらぶらする実を思わず集めてしまいます。 赤い実を誰が運ぶのか観察してみましょう。

見られる場所

執筆協力 : 岩谷美苗