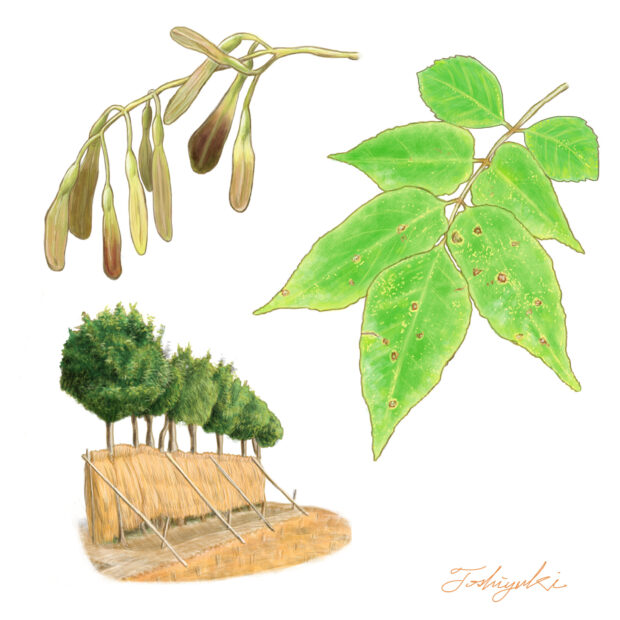

高さは15mくらいになります。 田んぼでは稲を干す稲架木(はさぎ)として植えられ。

自然では枝をのびのびと広げた樹形になります。

この木を 親友 に登録

マイページの樹木帳に親友マーク が付きます。

特徴

湿地に生え剪定に強いことから、 昔から田んぼの畦に植えられ、 「おだがけ」(刈り取った稲を干すこと)に使われました。

この木は元々つどいの広場とみどりの里の境の道沿いにあり実際に「おだがけ」に使われてましたが、 公園を作るときにこの場所に移植されました。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

|

|

|

|||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|

|

|||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

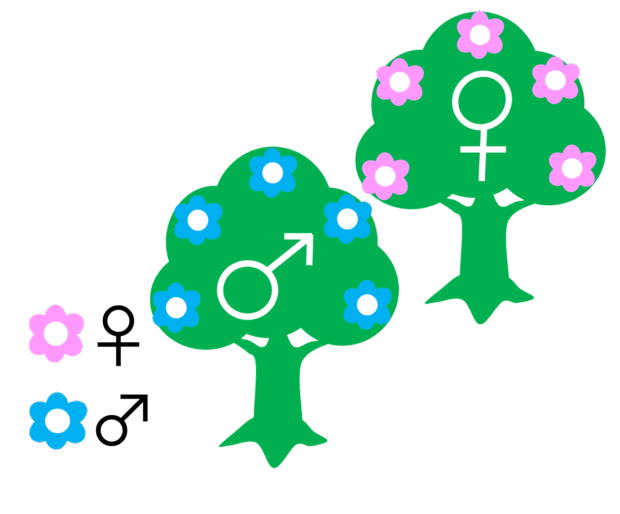

花の性別

雌雄異株

|

|||||||||||

分布本州中部(山形県、 福島県、 長野県) |

生息地山地の湿地 稲架掛けの木として利用 |

|||||||||||

分布本州中部(山形県、 福島県、 長野県) |

||||||||||||

生息地山地の湿地 稲架掛けの木として利用 |

||||||||||||

学名Fraxinus japonica |

||||||||||||

樹形

葉

小葉を羽の様に付けた葉っぱです。 対生に付きます。

花

花びらが無く、 茶色くて地味です。 おしべだけが付く木と、 めしべと仮おしべ(おしべっぽいもの)が付く木があます。

実

夏の終わりから秋にかけて、 翼を付けた小さな実がたくさん付きます。

幹・枝

幹は暗い灰色で縦に割れ目が入ります。

冬芽・葉痕

冬芽は2~4枚のうろこ状の芽で守られていて、 見る角度によっていろいろなものに見えてきます。

人との関わり

野球のバットに使われる木です。 「堅さ」「反発」「しなり」をかね備え、 時速140km以上の硬式球を打ち返します。

野球のバッドだけでなくテニスのラケット、 家具、 傘の柄にも使われます。

名前の由来

樹の皮に付くイボタロウムシが出す、 ろう物質(イボタロウ : いぼた蝋)を、 戸のすべりを良くするために使われたので「戸にぬる木」から転じて「トネリコ」になったと言われます。

その他の情報

トネリコやハンノキ、 ヤチダモ、 電信柱などを稲架木(はさぎ)として使う文化は新潟県などを中心に広くありました。

稲架木を使うことにより収穫した稲をより高く干すことができ、 乾燥が早まったと考えられます。 圃場整備やコンバインの普及で、 今ではほとんど姿を消してしまった風景です。

性格

葉っぱがなんというか、 形がバラバラと言いますか、 大雑っぱな作りで、 あまり几帳面さは感じられません。 花も花びらはなく、 咲いていても茶色のかたまりです。

でも、 見かけより中身なんです!トネリコの材はだん力性があり、 バットやラケット、 家具など様々な道具を作るのにむいていて、 とてもポテンシャルが高い木です。

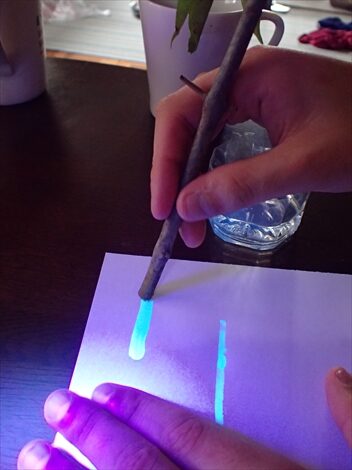

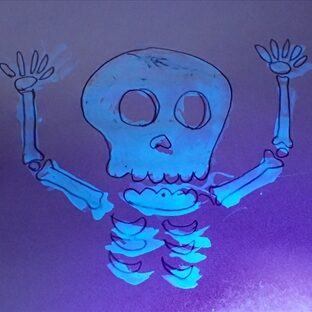

体験・遊び

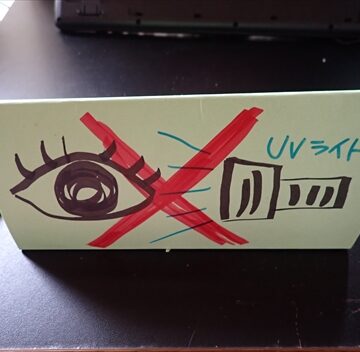

樹液はUVライトを当てると光るので、 絵を描いてみてください!蛍光剤が入っていて紙そのものが光ってしまう再生紙などはダメです。 子ども用のUVライトはシークレットペン、 スパイペンを使うと安価なのでおすすめです。

見られる場所

執筆協力 : 岩谷美苗