高さ15~20mになります。 葉に大きなギザギザがあるためか、 ぼさぼさしている樹形です。 風で葉がひるがえると葉裏の白さが目立ちます。 夏ごろ、 新しい芽が赤味を帯びて目印になります。

ヤマハンノキ

荒れ地に生きるたくましい木

特徴

いち早く空いた場所に陣取る開拓の木、 パイオニアツリーです。

根は菌と共生していて、 大切な栄養素「窒素」を空気から取り込むことができます。 最初にこの木が荒れ地に入ってくれると、 他の木もその栄養をもらって育ちやすくなります。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

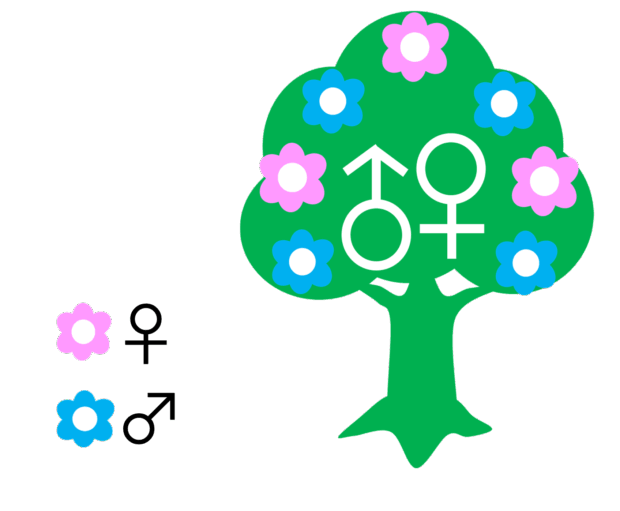

花の性別

雌雄同株

|

|||||||||||

分布日本(択捉島、 北海道、 本州、 四国、 九州)、 朝鮮半島、 中国、 ロシア(サハリン、 カムチャッカ半島、 東シベリア) |

生息地山野、 渓畔、 公園 |

|||||||||||

分布日本(択捉島、 北海道、 本州、 四国、 九州)、 朝鮮半島、 中国、 ロシア(サハリン、 カムチャッカ半島、 東シベリア) |

||||||||||||

生息地山野、 渓畔、 公園 |

||||||||||||

学名Alnus hirsuta. var. sibirica (Spach) C.K.Schneid. |

||||||||||||

樹形

葉

ざっくりしたギザギザがあり、 葉裏は白っぽく、 または少々銀色っぽく?見えます。

基本的に毛があまりありませんが、 若葉には細かい毛がたくさんあり、 触ると気持ち良いですよ。

花

枝先に付く長いおばなの付け根に、 短いめばなが下向きに付きます。 両方とも少し紫がかった茶色です。

4月に咲く花ですが、 おばなは前年の秋から垂れ下がって冬を越すスタイルなので、 満開がわかりにくいです。

実

ちょっと細めの、 ちっちゃいマツボックリのような形です。 10月ごろに熟し、 緑からこげ茶色になります。

幹・枝

若い枝には細かい毛が多く付いていますが、 時間が経つと毛は落ちます。

幹はだはなめらかで、 紫っぽい茶色です。 灰色で横長の皮目が出来ます。

冬芽・葉痕

長細い卵形をしています。 芽の中は側脈に沿って扇だたみになっている葉があります。

人との関わり

木材として家具や器具を作ります。 鉛筆やたきぎにも使われ、 炭は火薬の原料となります。 染料にすれば、 樺色や黒色が出せます。

名前の由来

ハンノキの仲間は川の近くや池のしめった場所が好きですが、 この木はかわき気味の山地に生えるので、 ヤマハンノキと呼ばれます。

その他の情報

仲間の木であるハンノキの葉は大きなギザギザはありません。 葉に赤茶色の毛がある種類はケヤマハンノキといいます。

ハンノキが元々平地の湿地に多いのに対し、 ヤマハンノキは森や林縁に生えます。

性格

ハンノキの仲間は根っこで放線菌(ほうせんきん)という微生物と共生していて、 葉っぱなど体を作る時に必要なチッソをもらえるので、 かなり強気です。 葉を落とす前に紅葉(黄葉)する木は葉の葉緑素を分解してリサイクルする結果、 葉が色づくのですが、 この木はその必要がないためか、 緑のまま葉を落とします。 また、 他の木より葉を使う期間が短く、 どんどん新しい葉をつけて使い、 捨てていきます。 結構浪費家?の可能性ありです。 共生する微生物のおかげで、 生長が早くタフな木です。

体験・遊び

小型のマツボックリの実はクリスマスのかざりにぴったりです!マツボックリやリボンでリースを作ったり、 粘土で作ったケーキにかざり付けてもかわいいです。

見られる場所

執筆協力 : 岩谷美苗