成長すると大木になります。

街中にもよく植えられています。

この木を 親友 に登録

マイページの樹木帳に親友マーク が付きます。

特徴

大きな葉をつける大木です。 葉、 花、 実、 それぞれに特徴があるので一度覚えると忘れません。 栗のような種は「とちの実」と呼ばれます。 あくが強く食べるには手間がかかるのですが、 縄文時代から日本人の大切な食料でした。 縄文遺跡からはトチノキを加工した工場も見つかっています。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

|

|||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

花の性別

雄花と両性花

|

|||||||||||

分布北海道(札幌以南)、 本州、 四国、 九州に分布。 日本固有種 |

生息地渓流沿いの肥沃な土地で生えます |

|||||||||||

分布北海道(札幌以南)、 本州、 四国、 九州に分布。 日本固有種 |

||||||||||||

生息地渓流沿いの肥沃な土地で生えます |

||||||||||||

学名Aesculus turbinata |

||||||||||||

樹形

葉

小葉が5~9枚集まって手のひらのようになった葉です。 これが1枚の葉にあたります。

ホオノキと似ていますが、 トチノキの葉には縁にギザギザがあるので区別がつきます。

花

香りのよい白い房状の花が上向きに咲きます。 大きな木の上で咲くので気付きにくいです。

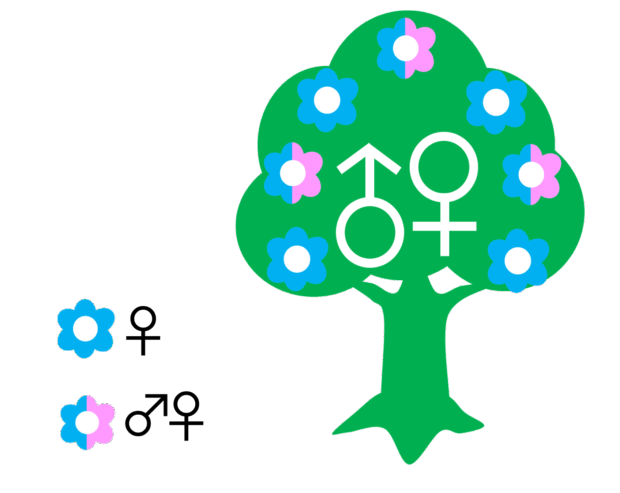

花には、 雄しべしかない雄花と、 雄しべ雌しべのある両性花があり、 両性花に実ができます。 若い木には両性花があまり咲かず、 雄花ばかりが咲きます。

花にはたっぷり蜜があり、 ハチミツをとる蜜源とされます。

実

茶色い実が房になってつきます。 実を割ると中から栗のような大きな種が出てきます。 若い木は雄花ばかりが咲き、 あまり実ができません。

たくさんの実をつけるようになるまで30年以上かかると言われています。

種子のあくを抜いてとち餅を作ります。

昔、 山里の民家では、 飢饉のときの食料とするため収穫したトチの実を10年以上も保管することもあったと言います。

幹・枝

若木のときは滑らかですが、 老木になると皮が大きく裂けてはがれます。

冬芽・葉痕

枝先の赤茶色の大きな冬芽は、 触るとベタベタしています。 枝先より下の方の芽は、 ポチッと小さな芽が多いです。 葉痕は大きな逆三角形やハート型をしていて、 維管束痕は5〜9個、 下のカーブに沿って並びます。

人との関わり

トチノキはたくさんの実をつけるようになるまで成長するのに30年以上かかります。 植えてから実の収穫まで長い時間がかかるため「トチを切るバカ、 植えるバカ」という諺もあります。

ですが一度実をつけるようになると安定して長い間収穫できるようになるため、 昔から山里では飢饉対策に周辺の山にあるトチノキの大木を大切に守ってきました。

「トチノキは残った~山里の恵みの自然史と暮らし」(青木繁氏著)には、 トチノキと人の関わりの歴史について色々な側面から語られています。

名前の由来

トチの語源は、 アイヌ語からとも、 朝鮮語からとも言われています。

その他の情報

教科書にものっている絵本『モチモチの木』に登場する木は、 トチノキだといわれています。

体験・遊び

ペンやアクリル絵の具で実にいろいろな顔を描いてみましょう。

だれに見える?子どもかな?おじいさん、 おばあさんかな?動物かな?

実は転がりやすいので、 ペットボトルのふたや丸めた粘土の上にのせて並べてみましょう。

関わりが深い生き物

花にはミツバチがやってきて、 ハチミツが作られます。

クスサンという大きなガの幼虫が葉を食べることがあります。 「シラガタロウ」と呼ばれ、 長い毛があるきれいな毛虫です。

タップすると詳細が見られます