株立ちになり、 背の低い木です。 山では岩場や尾根すじなどに生えています。

アセビ

毒で嫌われ繁栄する

特徴

春にすずらんのような花が咲きます。 常緑で花がきれいなので日本庭園などによく植えられます。 シカに植物が食べつくされた森でもアセビは毒があるので、 食べられずに残されます。 昔この毒を利用して天然の殺虫剤を作っていました。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

|

|

||||||||

| 花 |

|

|

|

|

||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 実 |

|

|

||||||||||

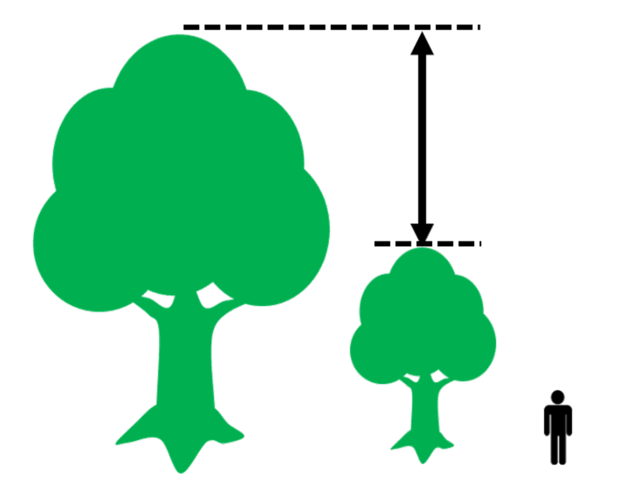

高さ

小高木 (5~10m)

|

花の性別

両性花

|

|||||||||||

分布本州(山形・宮城県以南)、 四国、 九州、 中国 |

生息地山地の日当たりの良い場所 |

|||||||||||

分布本州(山形・宮城県以南)、 四国、 九州、 中国 |

||||||||||||

生息地山地の日当たりの良い場所 |

||||||||||||

学名Pieris japonica |

||||||||||||

樹形

葉

皮のような質感の葉で、 あさいギザギザがあります。

花

ふさになった白い花が木に沢山さきます。 ピンク色の品種もいくつかあります。

実

丸い実がなり、 熟すと種がこぼれ落ちます。

幹・枝

成長は遅いのですが、 太くなってくると樹皮が縦に割れてきます。

冬芽・葉痕

常緑樹ですが、 春の芽吹きの前に芽を見ることができます。 この1つの芽にはたくさんの葉と花を格納しています。

人との関わり

有毒植物なので、 昔は葉を煎じて殺虫剤を作って便所のウジ殺しや家畜の皮膚病などに利用していたそうです。

名前の由来

アセビは漢字で馬酔木と書き、 食べた馬が毒で「足痺れる」が縮まってアシビになったといわれます。 他にも悪し実からアセビなど諸説あります。

性格

成長が遅めの、 のんびりタイプ。 小さな木でも100年200年生きてるかもしれません。 でも怖い毒を持っています。 枝葉花全部に毒があり、 食べると呼吸中枢神経を麻痺させます。

体験・遊び

アセビが多い山などに行ったら、 シカなど草食動物の足跡やフンを探してみよう。

関わりが深い生き物

ヒョウモンエダシャク(ガ)やコツバメ(チョウ)の幼虫が毒のある葉を食べます。 シカの生息地では、 シカはアセビは食べませんので、 いたるところにアセビが生えています。

タップすると詳細が見られます

見られる場所

執筆協力 : 岩谷美苗