庭や公園、 街で低木として沢山植えられています。

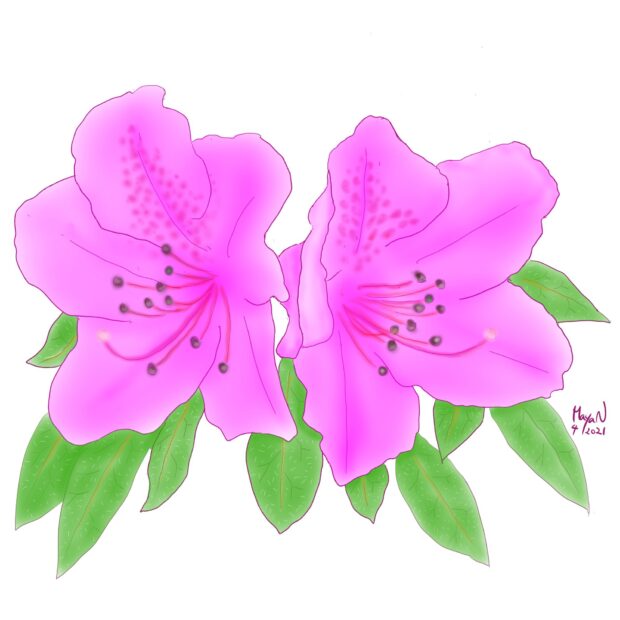

オオムラサキツツジ

長崎の平戸で門外不出の名花だった

特徴

オオムラサキとも呼ばれます。

長崎県の旧平戸藩の武家屋敷で、 400年以上も門外不出の花として育てられてきたツツジの品種群をヒラドツツジと呼びます。 オオムラサキは、 その中で特に優れた品種とされているものの一つです。 1950年代以降、 その花の美しさと育てやすさから、 全国で植えられるようになりました。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

高さ

低木 (1〜5m)

|

花の性別

両性花

|

|||||||||||

分布- |

生息地古くから長崎県の平戸で栽培されていた園芸品種の一つです |

|||||||||||

分布- |

||||||||||||

生息地古くから長崎県の平戸で栽培されていた園芸品種の一つです |

||||||||||||

学名Rhododendron × pulchrum ‘Oomurasaki’ |

||||||||||||

樹形

葉

5~11cm。 葉の両面や枝にも毛が生えています。 洋服に貼り付けると、 貼りついて落ちません。

花

大きな赤紫色の花が木全体に咲きます。 筒状の花びらは5つに裂けています。 良く見ると花びらには模様があります。 これは、 虫に受粉を手伝ってもらうための蜜のある場所を教えるための目印です。 赤い色は特にアゲハチョウなどの大型の蝶を引き付けるためと考えられます。

実

あまり実は見られません。

実はなりにくいのですが、 枝を地面にさすだけ(挿し木)で簡単に新しい木を育てることができます。

幹・枝

若い枝には、 茶色い毛がたくさん生えています。

冬芽・葉痕

春になると、 葉の両サイドが外巻きになってほっそりと伸びてきます。 枝先より下にも、 万が一に備えて小さな小さな芽がひかえています。 葉痕の維管束痕は1つです。

人との関わり

【400年以上門外不出だった品種群】

長崎県の旧平戸藩のの武家屋敷で400年以上の門外不出の花として育てられてきたツツジの品種群をヒラドツツジと呼びます。 赤花のケラマツツジ、 紫花のキシツツジやモチツツジが母体になっていると言われています。 その中で特に優れた品種の一つとして選ばれたオオムラサキツツジは、 花の豪華さや育てやすさから1950年代から全国で植えられるようになったのです。

名前の由来

花が大きく赤紫色であることから「オオムラサキ」と呼ばれています。 ツツジの名前の由来は諸説ありますが、 次々花が咲くことから「続き咲き花」→つつじとなったという説があります。

その他の情報

オオムラサキツツジの枝代わり品種(たまたま違う花を咲かせた枝を増やして作られた品種)としてピンク色の花の「曙(あけぼの)」、 白い花の「白妙(しろたえ)」がよく植えられています。

関わりが深い生き物

葉が白っぽくなっていたら、 葉の裏をそっと覗いてみましょう。 ツツジグンバイなど小さな虫たちが隠れています。

ルリチュウレンジはるり色の小さなハチ。 メスが卵を産んでいたり、 幼虫が葉を一生懸命食べている姿を見ることができます。

タップすると詳細が見られます