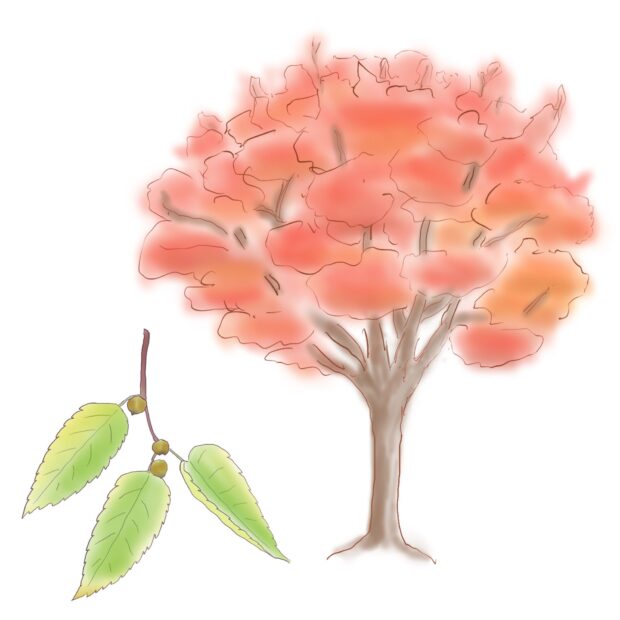

扇の形またはほうきを逆さにしたような形の木が多く見られます。 冬、 葉が落ちると特に分かりやすく、 遠くから見てもケヤキだと分かります。

じつはこの形は人が手入れをして作った樹形です。 2mぐらい成長した時に太い幹の上部を切断し、 一度にたくさんの枝を出させるなど枝の伸び方を利用して作られます。

自然に成長するとこんもりとした円形の形になります。

この木を 親友 に登録

マイページの樹木帳に親友マーク が付きます。

特徴

日本の代表的な広葉樹の一つです。

ホウキを逆さまにしたような美しい形が街中で目立ちますが、 じつは苗木の時から人が手入れをして作った樹形です。

ケヤキのタネは遠くまで飛ぶために葉っぱごと落ちていきます。

小さなタネの形は、 お菓子の「ひよ子」に似てるという人もいます。 秋にぜひ見つけて形をよく見てみてください。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

花の性別

雌雄同株

|

|||||||||||

分布本州、 四国、 九州、 朝鮮半島、 中国、 台湾 |

生息地丘陵や山地、 川岸などに生えます |

|||||||||||

分布本州、 四国、 九州、 朝鮮半島、 中国、 台湾 |

||||||||||||

生息地丘陵や山地、 川岸などに生えます |

||||||||||||

学名Zelkova serrata |

||||||||||||

樹形

葉

葉は縁(ふち)に丸みのある切れ込みが入っています。

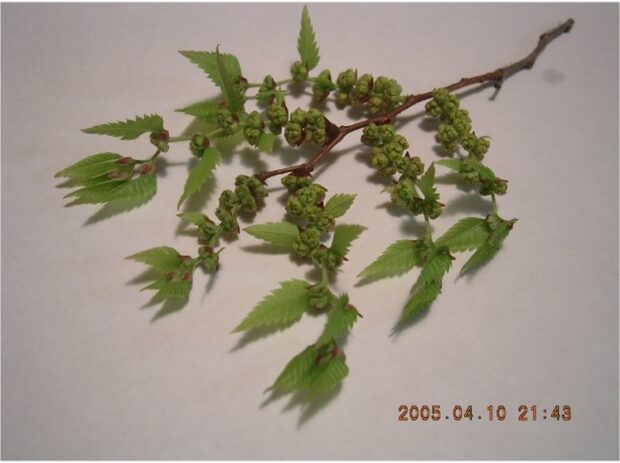

花

雄花と雌花が同じ木に咲きます。 木が大きいのに花が小さくて見つけづらいです。

実

実は、 葉と一緒に枝ごと落ちます。 葉をプロペラがわりにして風にのって遠くに飛ばされます。

小さな実は不思議な形をしています。

木になる実の量は、 年によって大きく変化します。

幹・枝

樹皮は、 独特なウロコ状にはがれます。

冬芽・葉痕

先のとがった赤紫色の冬芽。 芽鱗がきれいに並んで重なっているのがわかります。 葉痕の維管束痕は3つで、 いろいろな表情のお顔に見えます。

人との関わり

ケヤキの木材は、 固くて丈夫なうえに木目に狂いがなくて美しいということで、 様々の生活用品にも使われてきました。

お寺や神社の建物にも多く使われて来ました。 京都の清水寺の本堂はケヤキ材を使って400年前に建てられたものです

名前の由来

木目(もくめ)の美しさから、 昔の言葉できわだっていることを意味する「けやけし」から名付けられたと言われています。

関わりが深い生き物

ヤノナミガタチビタマムシという小さな甲虫が葉を食べることで、 夏に葉の色が茶色になり、 夏に葉が落ちてしまうことがあります。

はがれやすい樹皮の裏は、 小さな虫やクモの越冬場所になっています。