成長すると高さ2ー6mにもなります。 ヒメコウゾより少し大きくなります。

紙漉き用に育てられたものは毎年秋に根元から切られてしまいますが、 春から秋の半年間で3~4mにまで伸びます。

生命力が強く、 根を伸ばし、 そこから芽を出してどんどん増えていきます。

コウゾ

和紙の材料となる木

特徴

カジノキとヒメコウゾが交配して生まれた木だと言われています。

樹皮が和紙の材料となります。 そのため昔は沢山植えられました。 その名残りから今でも身近な場所のあちこちに生えています。

ヒメコウゾとの区別は難しいです。

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

低木 (1〜5m)

|

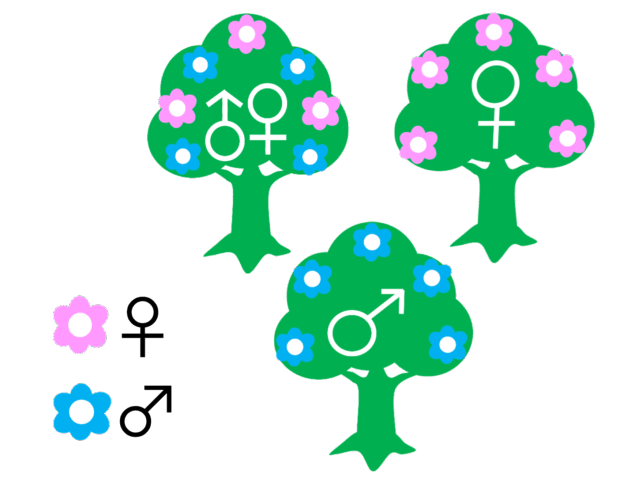

花の性別

雌雄異株または同株

|

|||||||||||

分布中国、 四国、 九州で和紙の原料として栽培。 ときに野生化 |

生息地- |

|||||||||||

分布中国、 四国、 九州で和紙の原料として栽培。 ときに野生化 |

||||||||||||

生息地- |

||||||||||||

学名Broussonetia x kazinoki |

||||||||||||

樹形

葉

幼木の時は切れ込みが入った大きな葉をつけます。 葉の周りには、 細かいギザギザがあります。

成長すると切れ込みのない歪んだ卵型の葉をつけるようになります。 両面に毛があります。

クワの葉によく似ていますが、 表面によりざらつきがあります。

花

雄木と雌木があります。

雄花と雌花、 ともに面白い形をしています。

実

カジノキとヒメコウゾの交配種であることから、 あまり実はなりません。 (実をつけるものも中にはあります。 )

ですが、 根を伸ばし、 そこから芽を出してどんどん増えていきます。

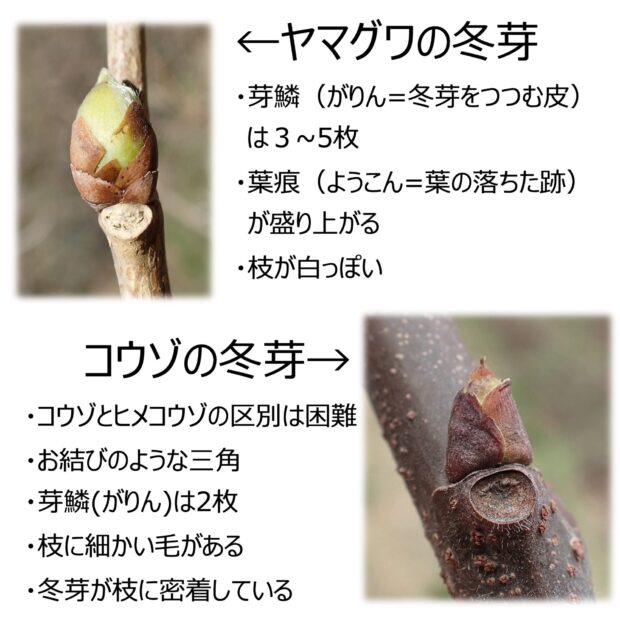

冬芽・葉痕

冬芽は丸みをおびた三角形、 お結び型です。 二枚の毛の生えた芽鱗(がりん=冬芽をつつむ皮)があります。

葉痕(ようこん=葉の落ちた跡)は楕円形です。

人との関わり

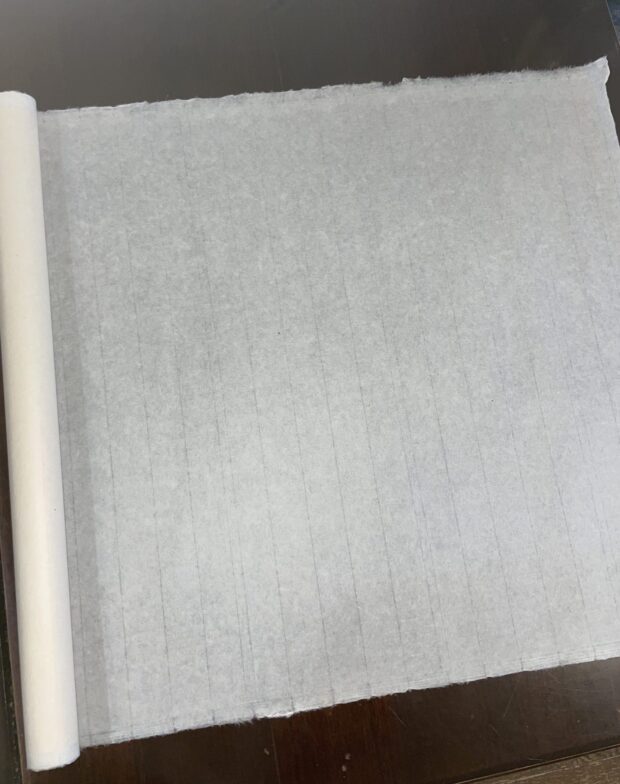

長い繊維がからみ合う性質が強く、 コウゾの樹皮は古くから和紙の原料として使われてきました。 和紙は、 以前は日用品や家具(障子など)まで、 様々なものに使われました。

そのためコウゾは、 非常に多く栽培されていました。

名前の由来

神に献上する布を紙衣または神麻(=かみそ)の材料にしたことから、 カミソ→コウゾとなったという説があります。

コウゾは漢字で「楮」と書きます。

その他の情報

・コウゾとヒメコウゾは非常に似ており区別が難しい場合があります。 コウゾには、 いくつかの系統がありそれぞれ性質が異なります。 中にはヒメコウゾに近いものもあります。

・コウゾとヤマクワもよく似ていますが、 花・実・冬芽・葉の手触りなどで見分けられます。

性格

あまり実はなりませんが、 一株植えると根で恐ろしい勢いで増える性質があります。

紙漉きの材料にしようと考えて庭などに植えたりするのはやめた方が良いでしょう。

体験・遊び

皮を剥いで紙漉きができます。