カエデの仲間では最も大きく育ち、 大きいものは高さ25mほどにもなります。

イタヤカエデ

雨宿りができるカエデの木?

特徴

葉が5~9つにさけて縁にギザギザが無いカエデの仲間をまとめてイタヤカエデと呼んでいます。 空をおおうように大きめの葉を広げることから雨宿りに最適です。 そこから板屋根のような葉のカエデ、 イタヤカエデと呼ばれるようになったと言われています。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

|

|

|

|||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

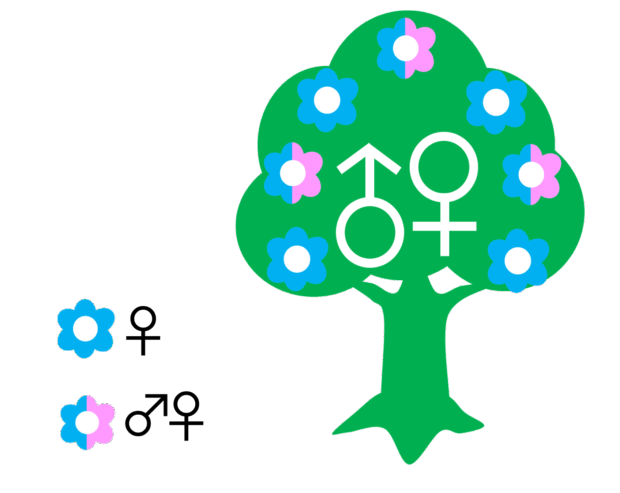

花の性別

雄花と両性花

|

|||||||||||

分布日本(北海道、 本州、 四国、 九州)、 朝鮮半島、 中国、 極東ロシア |

生息地暖帯および湿帯の山地 |

|||||||||||

分布日本(北海道、 本州、 四国、 九州)、 朝鮮半島、 中国、 極東ロシア |

||||||||||||

生息地暖帯および湿帯の山地 |

||||||||||||

学名Acer pictum |

||||||||||||

樹形

葉

ギザギザが無く対生のカエデの葉なので見分けやすいです。 大き目の葉が多く、 5つ以上に浅くさけるものが多いです。

花

4~5月ごろ、 黄緑色の花がたくさん咲いて、 木の全体が淡い黄色に見えることもあります。

実

プロペラの様な羽根が2枚付き、 秋風にのってパラパラと遠くまで飛んでいきます。

幹・枝

幹には縦に筋が入り、 老木になると縦にさけたりします。

冬芽・葉痕

こい赤紫色で卵形をしています。 ツルツルピカピカの冬芽です。

人との関わり

材が白っぽくきれいで、 粘りが良いので建材や家具、 ピアノなどの楽器やスキー板などに使われます。

名前の由来

葉がよくしげり、 板でふいた屋根の様に雨がもらないことからイタヤカエデと名付けられたといわれています。

その他の情報

多数あるイタヤカエデの種類にはオニイタヤ、 アカイタヤ(ベニイタヤ)、 エゾイタヤ、 イトマキイタヤ、 エンコウカエデ、 ウラゲエンコウカエデ、 ウラジロイタヤ、 双子山、 秋風錦、 常盤錦などがあります。

性格

モミジの仲間は秋の紅葉では目立ちますが、 いつもは質素な生活しているようです。

葉はうすっぺらで、 暑い夏は直ぐにチリチリになっちゃうし、 花はちっちゃいし、 いまいちやる気が無さそうなのです。 紅葉も葉から栄養を回収した結果、 たまたまきれいだったと言えるかもしれません。

あんまり頑張らず、 最小限の「かせぎ」でこつこつ貯金をして、 寒い冬には凍らないように体を甘くして(樹液の糖分を濃くして)やり過ごす「省エネタイプ」の木です。

体験・遊び

カナダのメープルシロップはサトウカエデから作られますが、 寒い地域の大きなイタヤカエデの樹液でもメープルシロップが作れます。 芽がふくらむ前の早春に樹液を取り、 長時間煮つめて作ります。

関わりが深い生き物

樹液は人気のレストラン。 カナブン、 クワガタムシ、 スズメバチ、 チョウ・・・、 いろいろな虫で賑わいます。 スズメバチもやって来るので注意!

花にはいろいろなカミキリムシがやって来ます。 新芽が芽吹く頃、 モミジニタイケアブラムシが活動を始めます。

タップすると詳細が見られます

見られる場所

執筆協力 : 岩谷美苗