本種は、 シケチシダとイッポンワラビの中間的な外見をしています。 特に西日本に分布するものの多くは無融合生殖(詳しくはこちら)によって胞子で繁殖することが知られていて、 近年の文献では独立種として扱われることが多くなっています。

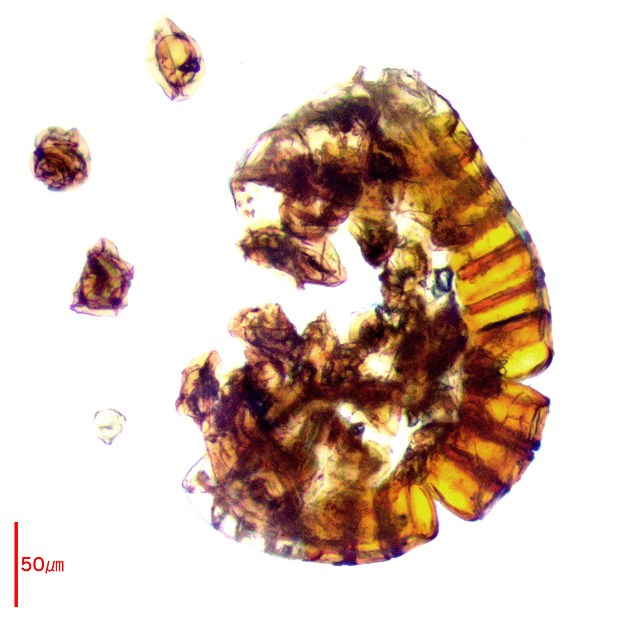

一方で東日本では、 胞子の発達が不十分で正常に発芽できない、 単純な雑種が多いことが明らかとなっています。 上のスライド写真に示されたものも、 胞子観察の結果、 この雑種に当たると推定されました。

※ちなみに厳密には、 西日本に分布するハコネシケチシダ似の有性生殖型が「ヒメシケチシダ」として2020年に新種記載されています。 本種はシケチシダ(2倍体)とイッポンワラビ(2倍体)の雑種起源で生まれた異質4倍体種で、 ハコネシケチシダはヒメシケチシダとイッポンワラビの雑種だとする説があります。 ただし、 本サイトでは今のところ、 このように区別していません。

ハコネシケチシダ

シケチとイッポンの中間なシダ

特徴

神奈川県の箱根に由来する、 やわらかくてみずみずしいシダ。 シケチシダとは、 表の葉軸上に肉質の突起がある、 胞子のう群に包膜がないなど共通の特徴をいくつかもっています。 本種の葉幅はより広く、 小羽片は切れ込みが深めで先がやや尖り気味です。 胞子のう群は楕円形が多く、 円形も混じります。

葉の長さ : 40~80cm

観察の時期 : 春~秋(夏緑性)

生える場所 : 山地の湿った林内や林縁

分布 : 本州、 四国、 九州、 済州島、 中国

※正確な種の判定は、 形態を細部まで見る必要があります。