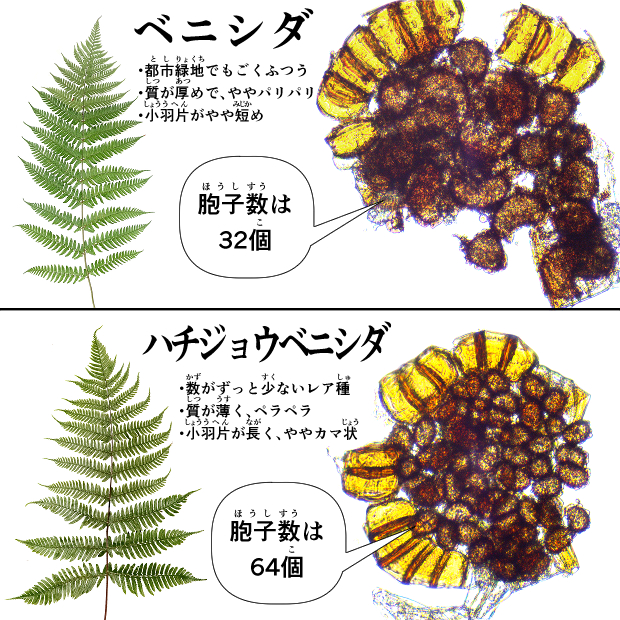

本種はベニシダと外見がとてもよく似ていますが、 その成り立ちを知っておくと両種の違いがわかりやすくなります。

近年の研究でベニシダは、 大昔にハチジョウベニシダとマルバベニシダが交雑して生まれたと考えられています。 マルバベニシダは、 ベニシダよりも葉が厚くパリパリとした質感で、 小羽片に丸みがあるのが特徴です。 つまりハチジョウベニシダは、 ベニシダからこの特徴を抜いたものだと意識しておくと見当をつけやすいです。 ただし、 この両種は外見がほぼ同じのことがあり、 これだけですべての個体を見分けるのは困難だともいわれています。

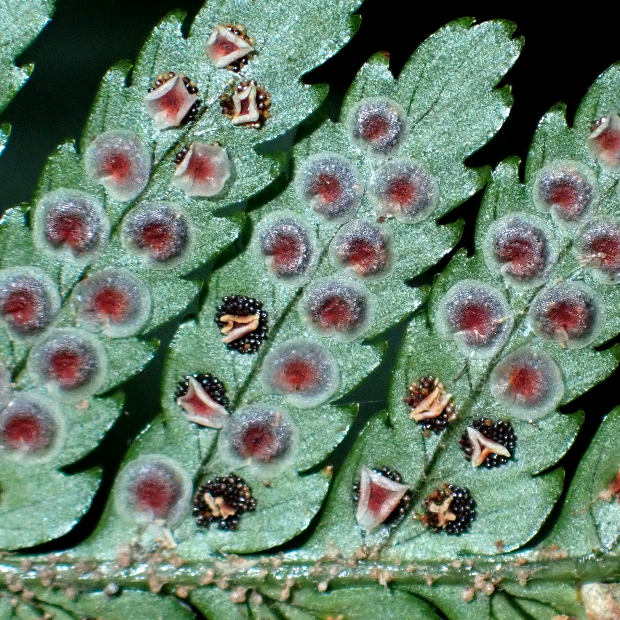

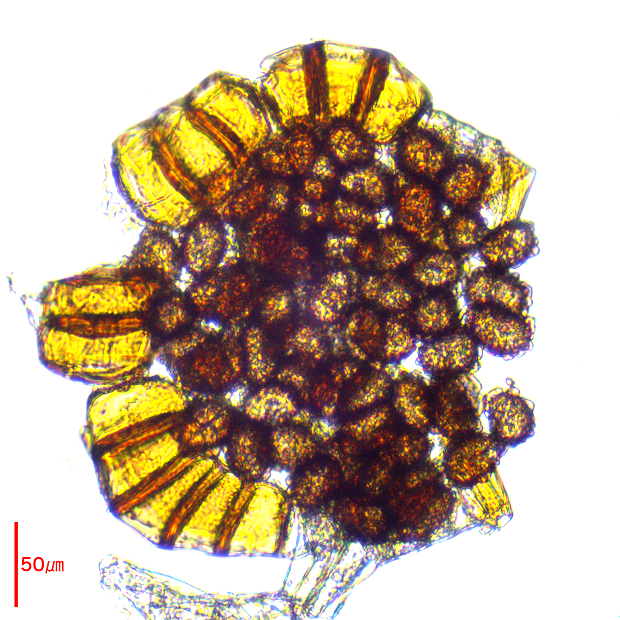

では、 どうすればしっかり見分けられるのかというと、 「胞子のう1個にできる胞子の数」を調べる必要があります。 ハチジョウベニシダは胞子を64個、 ベニシダは32個つくります。 ですが、 この胞子のうはとても小さく、 調べるには生物顕微鏡や専用のガラス板(プレパラート)など、 特別な道具が必要です。

この地道な胞子観察の積み重ねにより、 近年日本各地でハチジョウベニシダの自生地が新たに見つかっています。 もし学校や職場などで顕微鏡を使えるチャンスがあるなら、 ぜひ観察にチャレンジして、 誰も知らない自生地を発見してみてはいかがでしょうか。

ハチジョウベニシダ

受精して殖えるヒョロヒョロなベニシダ

見分けるには顕微鏡が必要

有性生殖と無融合生殖

上の通り2種間でつくる胞子数が違うことを紹介しましたが、 これはハチジョウベニシダが「有性生殖」、 ベニシダが「無融合生殖」という異なる繁殖方法をとっているためです。 以下にその詳しい違いを書いていますが、 内容がちょっと難しいので、 興味ある方だけ読んでみてください。 結論からいうと、 無融合生殖の方が細胞分裂が1回少ないので半分になります。

※2倍体など倍数性の解説はハイホラゴケのページができ次第、 そちらに載せる予定です。

●有性生殖(ゆうせいせいしょく)は、 受精をする繁殖方法のこと。 2倍体の場合、 親株は染色体数2nの細胞1個から、 4回の体細胞分裂と2段階ある減数分裂を行うことで染色体数nの胞子を64個(1×2×2×2×2×2×2)つくります。 これが発芽すると前葉体になり、 その中で卵子と精子ができます。 それぞれ染色体数はnなので、 受精すると2nになって親株と同じになり、 一般的なシダの姿(胞子体)に成長します。

●無融合生殖(むゆうごうせいしょく)は、 受精をしない繁殖方法の一つ。 2倍体の場合、 親株は染色体数2nの細胞1個から、 3回の体細胞分裂と1回の染色体数倍化で4nの細胞を8個つくり、 そこから2段階ある減数分裂によって染色体数2nの胞子を32個(1×2×2×2×1×2×2)つくります。 発芽してできた前葉体は親株と同じ染色体数2nなので、 受精(融合)せずにそのまま胞子体に成長できてしまいます。

ちなみに、 日本に生えているシダのおよそ15%(マツサカシダ、 ホウビシダ、 オオイタチシダ、 テリハヤブソテツなど)が無融合生殖種であることがわかっています。 この利点として、 水が必須な受精をしないなどがあり、 都市緑地の斜面など乾燥しやすい場所にも見られる種類が多いです。