本種はアメリカオオアカウキクサとニシノオオアカウキクサの人工雑種といわれ、 近年各地で大発生して問題になっています。 このように増えてしまったのは、 1990年代から「合鴨農法(あいがものうほう)」に活用されるようになったのが1つの発端といわれています。

合鴨農法とは、 水田にアイガモを放すことで水田雑草を食べてもらい、 稲刈り前には捕獲して食肉にするという、 農業と畜産が同時に行われるような無農薬農法のこと。 外来種のアカウキクサ属(外来アゾラ)は、 丈夫ですぐ一面を覆うことから雑草が生えるのを防ぎ、 アイガモの餌になるということで合わせて利用されていました。 また、 アゾラはラン藻類と共生していて貧栄養に強く、 成長した植物体をそのまま肥料として使う「緑肥(りょくひ)」に活用されることもありました。

ところが、 やって来た水鳥の足に付くことで他の水辺まで運ばれ、 そこで大繁殖してしまうという事態も起こりました。 特に雑種ではないアメリカオオアカウキクサ(アゾラ・クリスタータ)は在来アゾラとの交雑を起こしてしまうということで特定外来生物に指定される事態に。

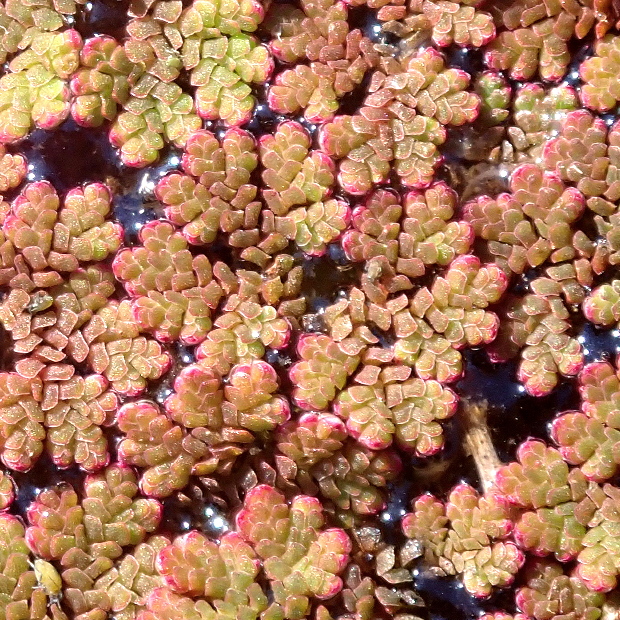

環境への配慮で開発された人工雑種のアイオオアカウキクサはその後も利用されているのだとか。 ですが、 環境に優しいかといわれるとそうではなく、 今でも運ばれ大増殖して生態系を崩すことがあります。 日本には元からアカウキクサとオオアカウキクサの2種類のアゾラが分布していますが、 外来アゾラは暑さに強くて丈夫なので、 混生しているといずれ外来種に置き換わってしまうといわれています。 さらに、 外来アゾラは人々の生活にも影響をおよぼすことがあります。 外来アゾラで水面が一面真っ赤になった池で、 子どもが陸地と勘違いして足を踏み入れ溺れてしまう事故が過去に起きているほか、 水道管を詰まらせるなど、 日常生活に直接影響を与えることもあります。

しかも、 この仲間を種類まで見分けるのはとても難しいです。 アゾラ自体は日本各地でよく見られますが、 そのほとんどが外来で、 在来は今では滅多に見られません。 アカウキクサ属(アゾラ)の種類ごとの特徴については、 こちらのページにまとめていますが、 特定外来生物かわからないときは、 無理せず専門家に相談するのがおすすめです。

アイオオアカウキクサ(雑種アゾラ)

各地で大発生している赤浮草なシダ

特徴

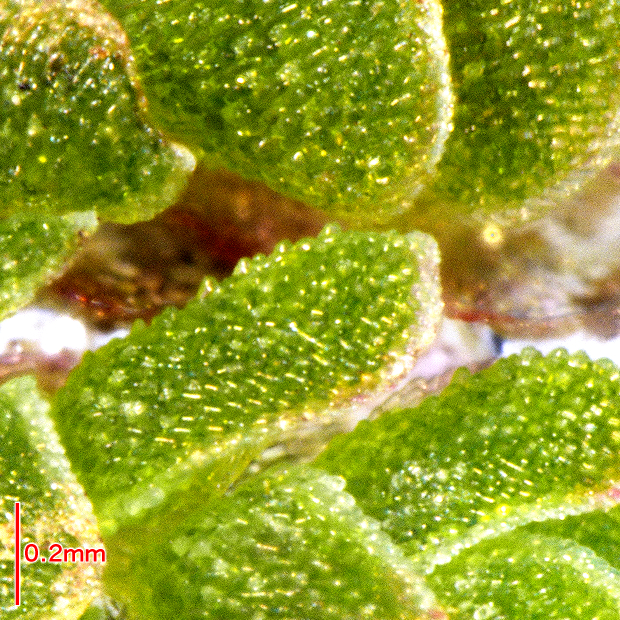

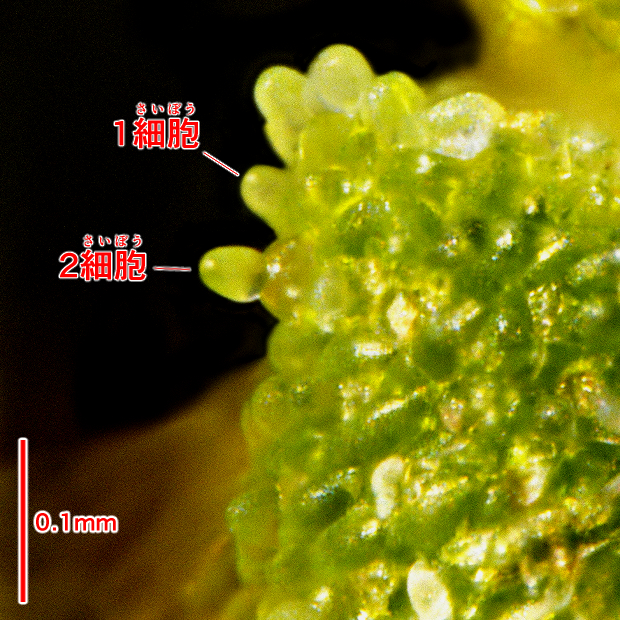

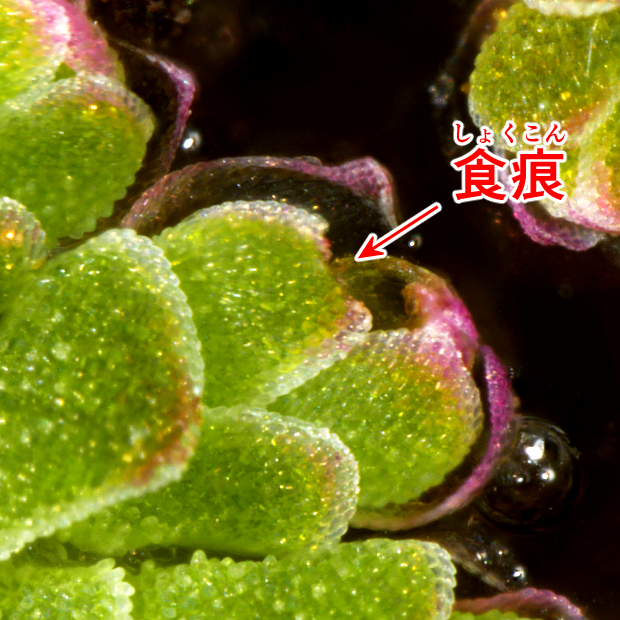

田んぼなどで見られる水生シダ。 全体不規則なアメーバ状の形をしていて、 ウロコみたいな葉に覆われます。 分裂によって増殖し、 紅葉で一面を真っ赤に染めることが多いです。 日本固有種のオオアカウキクサによく似ていますが、 植物体がより小さく、 葉の表面に1だけでなく2細胞の突起があり、 水中に伸びる根には根毛が多くつきます。

大きさ : 幅約1cm、 葉長0.6~1.1mm

観察の時期 : 一年中(常緑性)

生える場所 : 水田や池沼

分布 : 各地で野生化

※正確な種の判定は、 形態を細部まで見る必要があります。