高さ15m以上にもなる高木で枝は細長く垂れているのが特徴です。 水に近いところを好みそうなイメージがありますが、 水辺でないところでもよく育ちます。

シダレヤナギ

中国から伝来、 平安京にも植えられた木

特徴

しだれる枝に細長い葉は、 かぜに靡くと涼やかで、 平安時代から街を流れる川沿いによく植えられます。

早春に芽吹いて変化していく様子は美しく見応えがあります。

芽吹いたあとに飛ぶ白い綿毛のついた種は柳絮(りゅうじょ)と言われ、 北京では春の風物詩となっていますが日本では雌の木がほとんどないので、 目にすることは少ないです。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

|

|||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

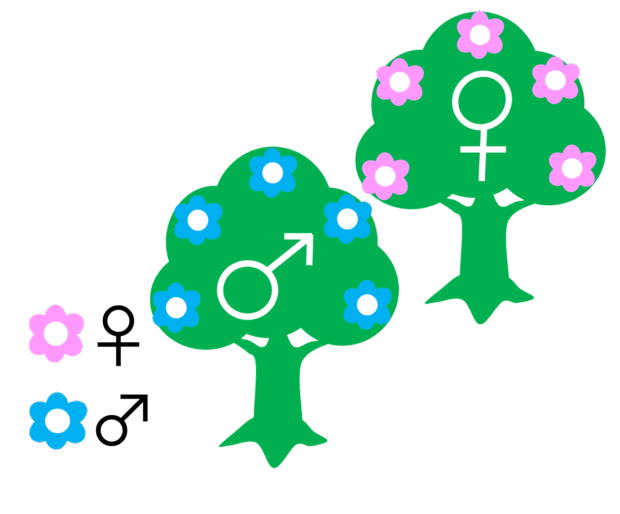

花の性別

雌雄異株

|

|||||||||||

分布中国原産 |

生息地本州、 四国、 九州、 その他世界各地 |

|||||||||||

分布中国原産 |

||||||||||||

生息地本州、 四国、 九州、 その他世界各地 |

||||||||||||

学名Salix babylonica |

||||||||||||

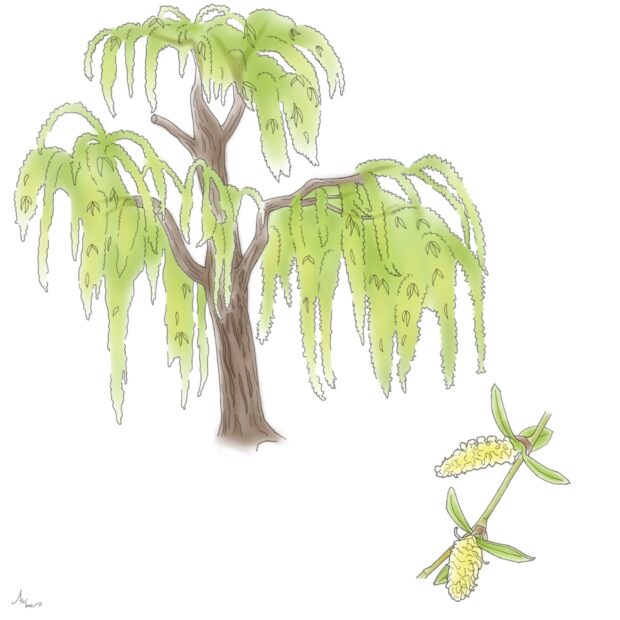

樹形

葉

葉は互い違いにつき、 長さ先端がとがった細長い形をしています。 葉の縁は浅いギザギザがあります。

葉の裏は白く、 表は濃い緑色です。

若い葉には毛が生えています。

花

3~4月頃に咲きます。 雌雄別株(おすの木とめすの木がある)で、 雄花は長さ2㎝程で黄緑色の円柱状です。

雌花は、 雄花よりやや小さく緑色をしています、 日本ではほとんど植えられません。 そのため種もあまり見られません。

実

実は卵形で5月に熟して裂けるように開き、 中から白い綿毛のついた種が飛び出します。 日本では雌木が少ないため、 あまり見られません。

幹・枝

灰褐色で縦に裂けます。 枝は細く、 下に垂れます。

冬芽・葉痕

花の芽は褐緑色で長さ4㎜の卵形です。

人との関わり

街路樹や庭園に植えられるほか、 材木が軟らかいことからまな板にも利用されます。

名前の由来

シダレヤナギという名前は、 枝が垂れる(=枝垂れ(しだれ))性質によると言われています。 「ヤナギ」については、 矢の材料とした「矢の木」が転じたと新井白石は記していますが、 少なくともシダレヤナギの細い枝で矢を作るのは難しいと考えられます。

他に、 枝を使って魚を捕らえる「簗(やな)」を作ったことによるという説が強いですが、 中国語でヤナギを意味する「楊(やん)」から「楊の木」、 それが転じてヤナギになったという説もあります。

その他の情報

中国原産で現在は世界各地に植えられています。 日本には古くに渡来し、 『万葉集』でも「しだりやなぎ」あるいは「やなぎの糸」と歌われています。

シダレヤナギには国を問わず、 春になると一斉に芽吹く生命力や、 長く垂れ下がる枝葉に霊力を感じて、 中国では魔除けとして正月飾りに、 朝鮮半島では墓苑に、 日本では長寿を記念して元日にこの箸で食し、 繭玉を刺して正月飾りにする風習がありました。

一方で、 現代では幽霊のイメージがありますが、 これはかつて三十三回忌や五十回忌の最終法要で使う卒塔婆をシダレヤナギで作り、 これが根付いたら死者が成仏したとする風習があったためであると言われています。

関わりが深い生き物

初夏~晩夏、 コムラサキという美しいチョウが、 ヤナギの周りを素早く飛びかいます。 幼虫は、 ヤナギの葉を食べて育ちます。

葉に食べあとがあれば、 ハムシを探してみましょう。

タップすると詳細が見られます