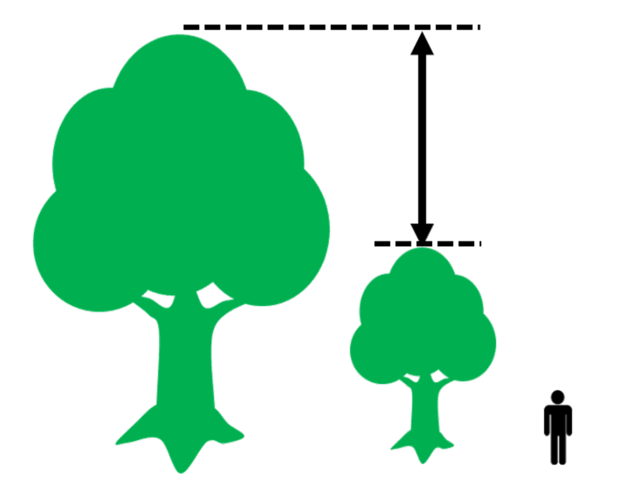

公園などに植えられているものは高さ2~5mにまとめられていますが、 野生のツバキは成長すると高さ20mにもなります。

ツバキ

日本発祥!世界で愛されている花木

特徴

冬から春に美しい花を咲かせるツバキは、 日本はもちろん、 世界でも愛され植えられています。 ツバキには6000種もの園芸品種があり、 色も形もさまざまな美しい花を咲かせます。 それらの多くは、 日本に自然に生えていたヤブツバキがもとになっていると考えられています。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|

|

|||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 実 |

|

|

|

|||||||||

高さ

小高木 (5~10m)

|

花の性別

両性花

|

|||||||||||

分布〈ヤブツバキ〉 本州、 四国、 九州、 沖縄、 東アジア |

生息地〈ヤブツバキ〉 海沿いに多く生えますが山地にも生えます |

|||||||||||

分布〈ヤブツバキ〉 本州、 四国、 九州、 沖縄、 東アジア |

||||||||||||

生息地〈ヤブツバキ〉 海沿いに多く生えますが山地にも生えます |

||||||||||||

学名Camellia japonica |

||||||||||||

樹形

葉

硬くて光沢のある葉です。 品種によって、 葉の形が丸みがったり細長かったり少しずつ異なります。

花

様々な大きさ、 形、 色の花がありますが、 多くがヤブツバキから作り出された品種になります。

実

ヤブツバキの実の中には大きな種6~8個入っています。 ツバキの種から椿油がとれます。 椿油は髪を整える整髪剤や食用として使われてきました。

園芸品種のツバキの中には、 実のならないものもあります。

幹・枝

樹皮は滑らかです。

冬芽・葉痕

光沢のある芽鱗(がりん・芽を包んでいるもの)につつまれた冬芽。 内側の芽鱗は白い毛におおわれています。

人との関わり

ツバキは日本の美を代表する花の一つですが、 18世紀ごろから海外にも広まり、 世界で愛される花木となりました。

名前の由来

つやのある葉をつける木から「艶葉木(つやはき)」→ツバキとなったという説があります。

その他の情報

ツバキは、 花ごと落ちる→首が落ちる花として大名間では椿紋は人気がありませんでしたが、 日本橋水天宮の神紋には椿紋が用いられています。 水天宮は安産の神とされており、 ポトリと落ちるツバキの花が安産を連想するからと言われています。