高さ7~10m。 背が低い木のわりには、 太い枝で独特な形の大きな葉っぱがついているので目立ちます。

オニグルミ

身近に自生する食べられるクルミ

特徴

沢沿いや川辺に生えている野生のクルミです。 種は硬い殻につつまれていますが、 栄養があって、 リスやノネズミなどの食べ物になります。 また縄文時代から人にとって重要な食べ物でした。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

|

|

|

|||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

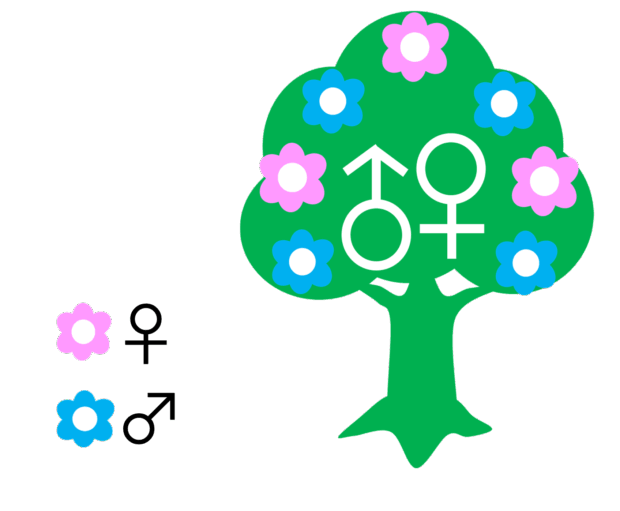

花の性別

雌雄同株

|

|||||||||||

分布北海道、 本州、 四国、 九州、 サハリン |

生息地川沿いや窪地など湿り気の多い場所に生えます |

|||||||||||

分布北海道、 本州、 四国、 九州、 サハリン |

||||||||||||

生息地川沿いや窪地など湿り気の多い場所に生えます |

||||||||||||

学名Juglans mandshurica |

||||||||||||

樹形

葉

小さな葉(小葉)が同じところから2枚ずつセットになって付きます。 小さな葉の羽状の集まりが、 本来の一枚の葉にあたります。

縁には細かいギザギザがあります。

花

春、 葉が出てくると同時に咲きます。

雄花は、 ひも状です。 枝から長く垂れ下がるように咲きます。

雌花は小さく、 赤色で枝先に咲きます。

雄花と雌花の咲く時期がずれています。 どちらが先に咲くかは木によって違います。

実

秋、 卵型の緑色の実が房状に実ります。 中の種はかたい殻につつまれています。

この実は、 水と動物の両方の力を借りて遠くに運ばれると考えられます。

水辺に生えることの多いオニグルミの実は、 木から落ちて水に流されます。 周りのみどりの部分はやわらかくて腐りやすく、 中のかたい種が岸辺に流れ着き、 そこで発芽します。 海まで流されたオニグルミの種が海岸で見られることもあります。

かたい殻の種は、 リスやノネズミが割って食べます。 それらの動物が貯蔵のために土に埋め、 食べられなかったものは発芽します。

幹・枝

暗い灰色で縦に割れ目がある。

冬芽・葉痕

ベージュ色の短い毛がたくさん生えた芽と太い枝は目立ちます。 大きな葉痕の維管束痕は3つで、 眠っているにっこり顔に見えます。 ぬいぐるみのような冬芽と葉痕は、 冬芽観察界隈のアイドル!雄花の芽には網目のような模様があり、 ソーセージ型です。

人との関わり

・日本に自生するクルミで食用となるのはオニグルミだけです。 一般に市販され、 食べられているのはカシグルミ(イラン・ヨーロッパ原産)です。

・オニグルミの木材は柔らかいけれど強度があり家具材や建築材になります。 銃(じゅう)の取っ手にも使われます。

名前の由来

「クルミ」は、 中国(呉)から入ってきたクルミを「呉の実」(くれのみ)と呼んだことから変化したという説があります。

種の表面の模様が鬼の顔に見えることや、 果実が大きいこと、 種の殻が硬いことから「鬼」グルミと呼ばれるようになりました。

その他の情報

オニグルミの種の殻は非常に硬く、 割るのがなかなか大変です。

ですが、 地面にうまり芽が出る時期になると自然と真ん中からパカっと割れます。

体験・遊び

実が川に落ちたらどうなるでしょう?落ちているクルミをさがして、 水に落として実験してみましょう。 沈むかな?浮かぶかな?どちらの方が上手にながされるでしょう?

実を拾ってきたら、 がんばって割って食べてみたり、 殻がきれいに割れたものを植木鉢に敷いたりガーデニングに使ったりすることもできます。

アカネズミに食べられて穴のあいた殻を、 リースにつけても楽しいです。

硬い石の上に実を置いて、 タオルをかけて(硬い殻のかけらが飛び散ると危ないので)金槌で叩いて割ってみよう。 実の断面から水に浮く仕組みがわかりますか?

※おしゃれなくるみ割り器は壊れることがあります。 金槌か、 オニグルミ用のくるみ割りを使いましょう。