-

石のすき間などに生える。

写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda

-

根茎をやや長くはって葉を出す。

写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda

-

表面。

ふつうツヤがなく明るい緑色で、 やわらかめ。

似た特徴のフジノキシノブよりは質が薄い。

写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda

-

葉裏。

胞子のう群は円形で、 フチと脈の中間につく。

写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda

-

若い胞子のう群。

三角形の鱗片に覆われる。

円形のノキシノブと大きく異なる特徴。

写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda

-

葉裏下部。

小さな長い三角形の鱗片が少しつく。

写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda

-

葉の下部。

葉柄までなだらかに細くなっていく。

葉柄は長くはっきりしている。

写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda

-

葉柄基部。

根茎には黒っぽい鱗片が多い。

写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda

-

暑さと乾きでしわくちゃになっている。

適した環境になると元に戻る。

写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda

-

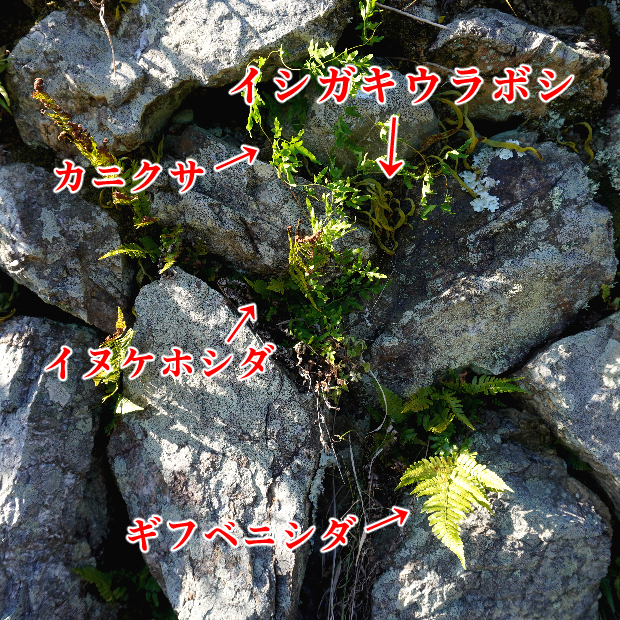

人里の石垣で見られることが多い。

同じく人工的な場所を好むカニクサ、 イヌケホシダ、 ギフベニシダが混生。

写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda

-

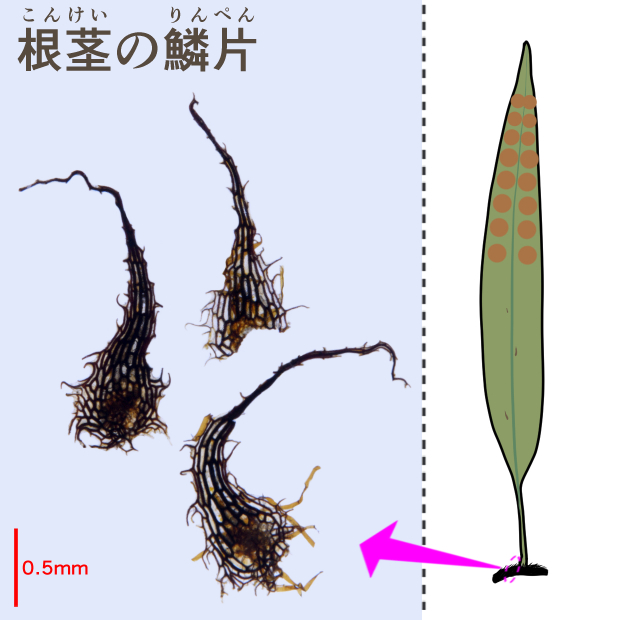

根茎の鱗片。

全体が黒っぽく、 先が細く伸びる。

フチにいくつも長めの突起がある。

写真 / S.Ikeda

-

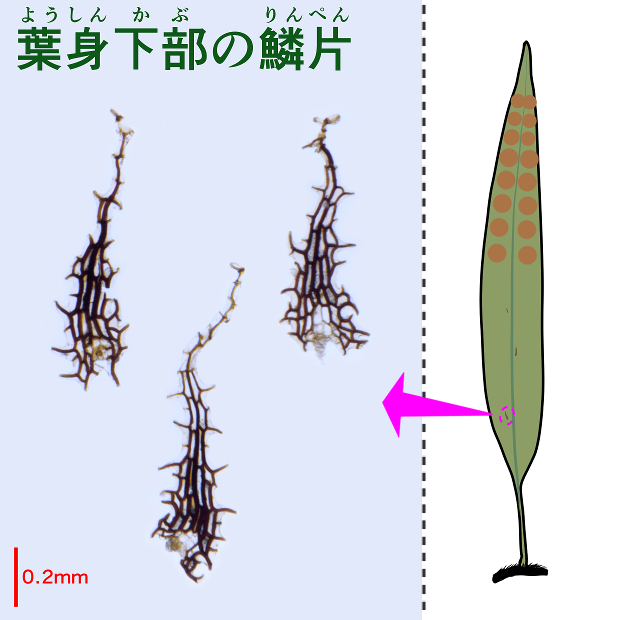

葉身下部の鱗片。

細長くて、 フチに突起が多い。

葉身上部にはほとんど鱗片が残っていなかった。

写真 / S.Ikeda

-

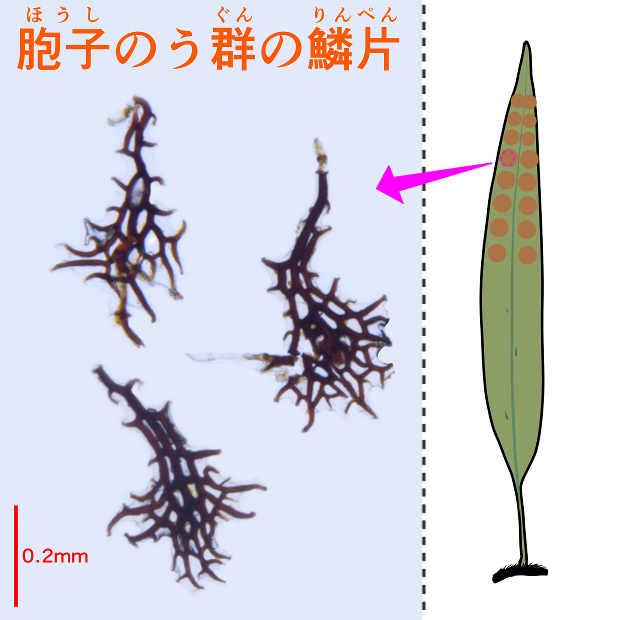

胞子のう群を覆う鱗片。

三角形状であまり細くならず、 フチに突起が多い。

ノキシノブ類の多くは円形。

写真 / S.Ikeda