林の中によく見られます。

シロダモ

春の金色の新芽が見応えあり

特徴

春の新芽は金色で森を明るくします。 さわるとフワフワで気持ちが良いです。

秋には赤い実と花を一緒に見ることができます。 ただしコレは雌の木のハナシ。 実の中には大きな種が1個はいっています。 その種から油がとれ、 昔はそれで蝋燭を作っていました。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

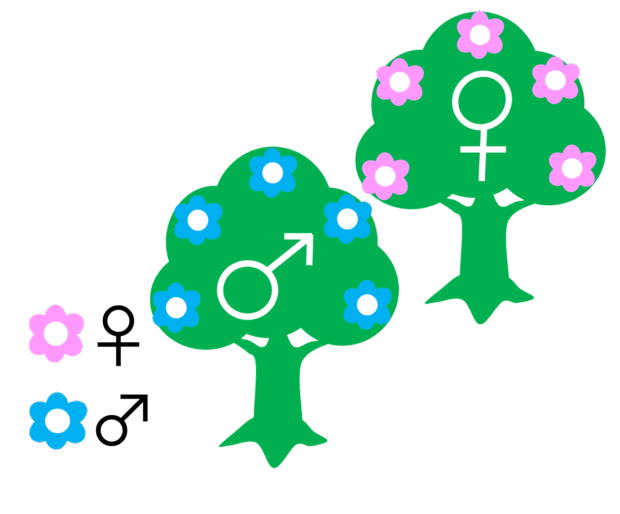

花の性別

雌雄異株

|

|||||||||||

分布本州(宮城県、 山形県以南)、 四国、 九州、 沖縄、 朝鮮半島南部 |

生息地暖地の山野の比較的湿ったところに生えます |

|||||||||||

分布本州(宮城県、 山形県以南)、 四国、 九州、 沖縄、 朝鮮半島南部 |

||||||||||||

生息地暖地の山野の比較的湿ったところに生えます |

||||||||||||

学名Neolitsea sericea |

||||||||||||

樹形

葉

春の新芽が金色で美しいです。

光沢のある葉は三本の脈が目立ちます。 葉の裏はロウを塗ったように白いです。 これが名前の由来にもなりました。

葉をもむと爽やかな香りがします。

花

昨年の実がゆっくりと熟してきて赤くなる頃に、 今年の新しい花が咲きます。 雄花と雌花が別々の木に咲きます。

実

雌の木には秋に赤い実がたくさんなります。

種に含まれる油はツヅ油と呼ばれ、 蝋燭(ろうそく)の原料となりました。

幹・枝

小さな皮目(皮のさけた部分)が多い。

冬芽・葉痕

枝先に、 金色に光る芽が複数つきます。 芽鱗には光沢のある毛があります。 中から出てくる新葉にはもっとふわふわな毛布のような毛があり、 触り心地が最高です。

名前の由来

葉の裏が白いので「シロ」、 同じクスノキ科のタブノキ似ているということでタブが変化して「タモ」。 そこから「シロダモ」になったと言われています。

性格

暗い森でも育つことができ、 厚い葉をたくさんつけるので、 木の下は暗くなります。 成長は速い。 派手なところはないけれど、 仕事(光合成)はがっちりして成果(成長)も大きい働き者の堅実派です。 林縁では赤い実を評価されるが林内では高すぎて見えないので、 里山整備では「森を暗くする」と敬遠されがち。 根元から伐られてもひこばえの多さと成長の早さには驚かされます。

関わりが深い生き物

花にはハナアブなどの虫が集まります。

葉が糸でつづられて茶色くなっているのは、 アオフトメイガというガの幼虫のしわざです。

冬、 ヒヨドリなどの野鳥が好んで赤い実を食べます。

タップすると詳細が見られます