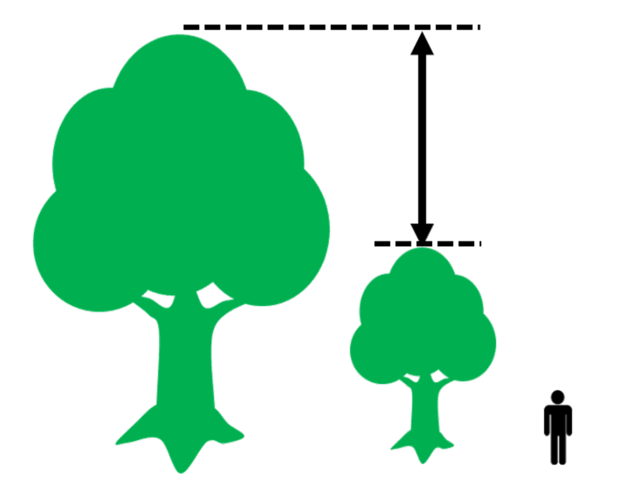

高さ5~10mの背の低い木です。 林の縁や荒れ地であっという間に成長しますが短命で20年もするとほとんど枯れてしまいます。

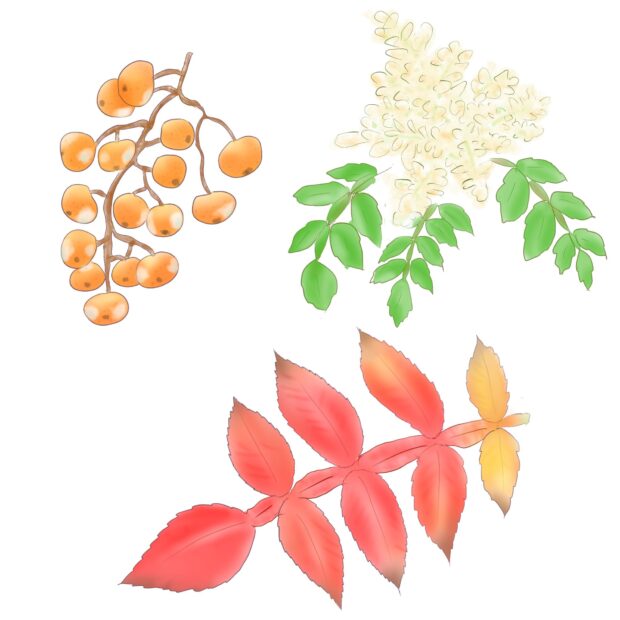

秋の紅葉は鮮やかです。

ヌルデ

塩もロウも染料もとれる木

特徴

葉の軸の部分に翼(細い葉のようなもの)がついているので分かりやすいです。 日当たりの良い場所に自然によく生えます。

ヌルデは昔から生活の中で色々なことに使われてきました。

幹を傷つけると出る樹液は塗料に、 果実は蝋(ろう)を作られるのに使われました。 果実の表面につく白い粉は塩味がして、 塩の代用品にもなりました。 また五倍子(ふし)と呼ばれる大きな虫こぶには、 タンニンが多く含まれ、 お歯黒(葉を黒く染める染料)の材料になりました。

※葉や樹液を触るとかぶれる場合があります。 かぶれやすい方は気を付けてください。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

小高木 (5~10m)

|

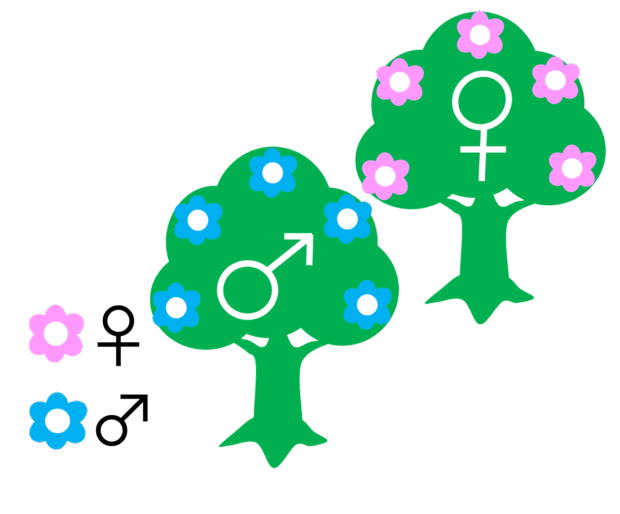

花の性別

雌雄異株

|

|||||||||||

分布北海道、 本州、 四国、 九州、 沖縄、 朝鮮半島、 中国、 台湾、 インド |

生息地平地から低山地の林緑に生えます |

|||||||||||

分布北海道、 本州、 四国、 九州、 沖縄、 朝鮮半島、 中国、 台湾、 インド |

||||||||||||

生息地平地から低山地の林緑に生えます |

||||||||||||

学名Rhus javanica |

||||||||||||

樹形

葉

葉の軸に翼があるのが特徴です。 2枚ずつ同じ場所から出ている小さな葉は、 縁には弱くギザギザがあります。

小さな葉がセットになったものが本来の1枚葉に相当します。 葉は互生(互い違いにつく性質)です。

※葉や樹液に触れるとかぶれることがあります。 皮膚が過敏な方は気を付けてください。

花

雌雄異株で、 雄花と雌花は別々の木に咲きます。 8~9月頃に、 白い小さな花をまとまって咲かせます。 1つの花は小さいのですが、 集まって咲くのでよく目立ちます。

実

少し扁平の小さな実が秋に黄赤色に熟します。 実の周りに白い物質(リンゴ酸カルシウム)を分泌します。 これは塩味と酸味が効いて梅干しのような味がします。 山間部など塩が手に入りにくい地方では塩の代用にされました。

ヒヨドリやアオゲラ、 時にはモズまで沢山の野鳥が晩秋にこの実をついばみに来ます。

幹・枝

灰褐色です。 幹を傷つけると出る白い樹液はウルシと同じように器などの塗料に使われます。

※公園の木の幹を傷つけないようお願いします。

冬芽・葉痕

太い枝にフワフワした冬芽が目立ちます

人との関わり

ヌルデの葉につく大きな虫こぶは五倍子(ごばいし又はふし)といわれ、 タンニンが多量に含まれ、 お歯黒(おはぐろ)などに使われました。

歯を黒く染める化粧法「お歯黒(おはぐろ)」は、 江戸時代まで結婚した女性の多くが行ってきました。

じつはお歯黒をしている人には虫歯がほとんどできなかったことから、 虫歯予防の目的があったと言われています。

名前の由来

幹を傷つつけると白色の樹液が染み出し、 これを器具などに塗ったことから「ヌルデ」の名前がついたといわれています。

その他の情報

役立つだけでなくヌルデは聖なる木とされていました。

地方によっては小正月になると門、 畑、 神棚などにヌルデの枝で作った飾りを祭ることもありました。 また、 寺院でたく護摩木(ごまき)にもヌルデを使うことが多くあります。