枝の張り方が独特です。 長く太い横枝が突き出しており、 遠目から見ると特徴のある樹形になります。

一度この木の形を覚えると、 花の時期になると遠くから見ても木の形で分かるようになります。

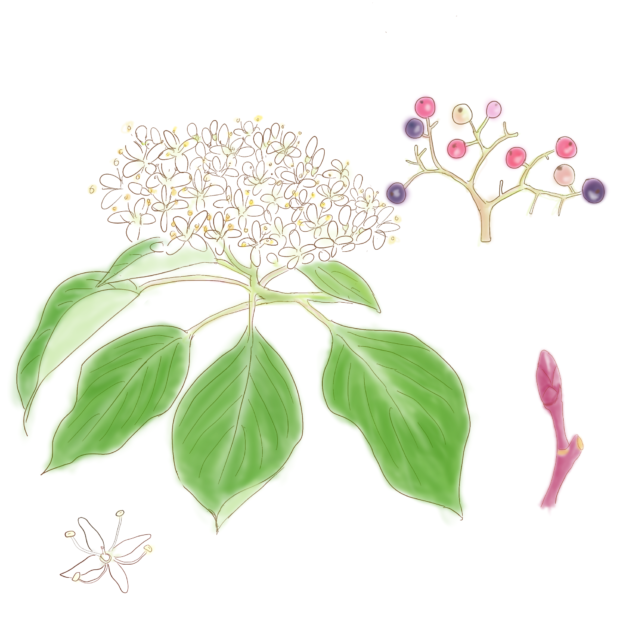

ミズキ

早春に枝をきると水がしたたる

特徴

春先枝を折ると水が滴り落ちる、 そこからミズキという名前がつきました。

冬の赤い枝がとても綺麗で目立ちます。 お正月飾りの繭玉(まゆだま)を飾るのに使います。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

高さ

高木 (10~30m)

|

花の性別

両性花

|

|||||||||||

分布北海道、 本州、 四国、 九州、 朝鮮半島、 中国、 台湾、 インドシナ、 ヒマラヤ。 |

生息地丘陵から山地、 水辺に多く生えます |

|||||||||||

分布北海道、 本州、 四国、 九州、 朝鮮半島、 中国、 台湾、 インドシナ、 ヒマラヤ。 |

||||||||||||

生息地丘陵から山地、 水辺に多く生えます |

||||||||||||

学名Cornus controversa . var. controversa |

||||||||||||

樹形

葉

枝に交互につきます。

柄が長く、 カーブした葉脈がよく目立ちます。

花

初夏に小さな花がたくさん集まって咲きます。

小さなコガネムシなどの虫が沢山やってきます。 それらの虫は、 花粉を食べつつ受粉の手伝いをしているのです。

実

はじめは赤く、 完全に熟すと黒くなります。 鳥がよく食べにきます。

幹・枝

成長した木の幹は、 網目模様になることが多いです。

冬、 横に張り出した枝は、 赤くきれいです。 この枝はお正月の繭玉を刺す枝として使われました。

冬芽・葉痕

赤い枝についた丸みのある濃い赤色の冬芽がよく目立ちます。

名前の由来

樹液が多く、 早春に枝を切ると水がしたたり落ちることから「ミズキ」という名前になりました。

関わりが深い生き物

上向きに咲く白い花には、 コガネムシの仲間など多くの昆虫がやってきます。

5~6月、 キアシドクガ(ガ)が、 ときに大発生することがあります。

ミズキの実は鳥たちのごちそう。 いろいろな鳥が好んでよく食べます。

タップすると詳細が見られます