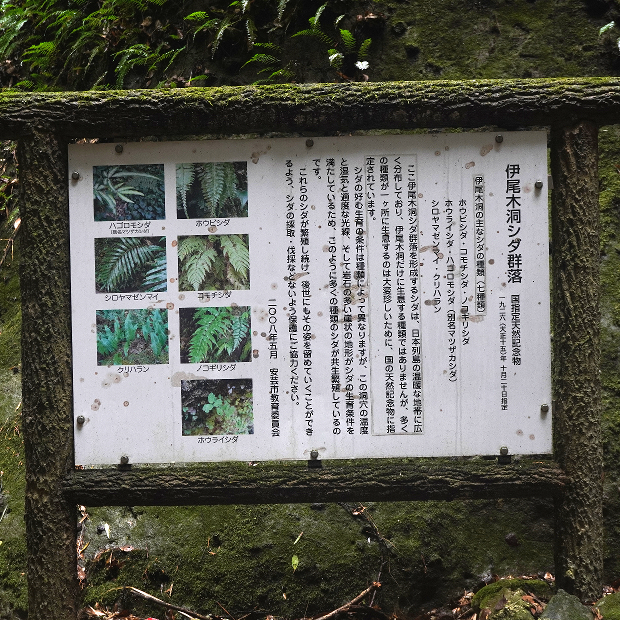

高知県東部に位置する伊尾木洞(いおきどう)は、 滴る崖一面にホウビシダなどが生える光景が見事で、 「シダ群落」として国の天然記念物に指定されています。 かの有名な植物学者の牧野富太郎博士もよく訪れていたとか。 海辺の市街地や駅からすぐ近くでアクセスしやすいので、 自分へのごホウビにぜひ訪れてみよう!

ホウビシダ

岩壁一面、 鳳凰の尾羽

特徴

伝説の鳥「鳳凰(ほうおう)」の尾羽に例えられたシダで、 暖かい地域の薄暗くて湿った岩壁によく群生します。 葉先は細く伸び、 羽片は鳥のツバサのような形で、 葉裏に細長めの胞子のう群をつけます。

葉の長さ : 20~40cm

観察の時期 : 一年中(常緑性)

生える場所 : 湿った岩場や崖

分布 : 本州(関東南部以西)、 四国、 九州、 済州島、 中国

※正確な種の判定は、 形態を細部まで見る必要があります。