小さい幼木を身近な場所でたくさん目にしますが、 広い空き地や河岸などには10mにもなる大木を多く見られます。

ヤマグワ

日本の近代化を支えた木

特徴

初夏になる実は甘くて美味しいです。

絹の原料となるマユをつくるカイコガの餌となるため、 全国で栽培されていました。

今では絹の生産はほとんどされなくなりましたが、 その名残りで身近な場所のあちこちに野生化したクワが生き続けています。

みんなの投稿

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

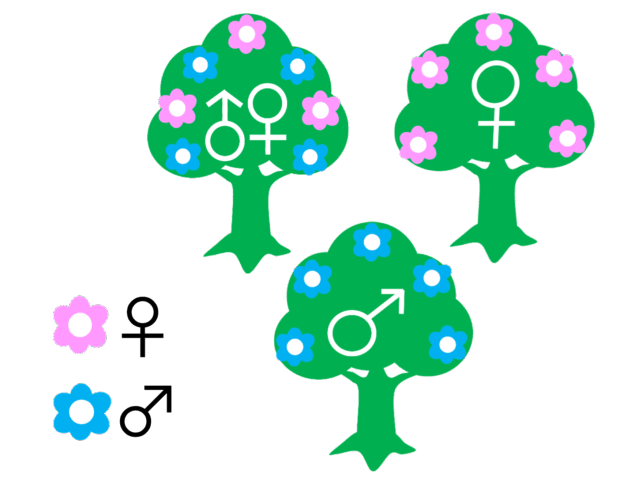

花の性別

雌雄異株または同株

|

|||||||||||

分布北海道、 本州、 四国、 九州、 サハリン、 朝鮮半島。 |

生息地丘陵地から低い山地に多く生えます。 |

|||||||||||

分布北海道、 本州、 四国、 九州、 サハリン、 朝鮮半島。 |

||||||||||||

生息地丘陵地から低い山地に多く生えます。 |

||||||||||||

学名Morus australis |

||||||||||||

樹形

葉

切れ込みのある葉とない葉があり、 色々な形をしています。

花

雄花と雌花が別々の木に咲くことが多いですが、 同じ木に両方咲くときもあります。

実

赤くなってから黒くなります。 黒くなったら食べ頃で甘くジューシーです。

同じ木でも実が熟す時期がバラバラです。 そのおかげで色んな動物や鳥が訪れ、 糞と一緒に色々な場所にクワの種を運ぶと考えられています。

幹・枝

赤味がかった茶色い樹皮です。 縦に筋が入り薄くはがれます。

その他の情報

絹の生産のため飼われたカイコの餌となされたクワには、 日本の在来種ヤマグワと中国からの移入種であるマグワの2種があります。 この2種の見た目でわかりやすい違いは以下の通りです。

■マグワ : 花柱がとても短く実から花柱の痕跡が突き出ない。 葉の切れ込みが少なめである。

■ヤマグワ : 花柱が長く実から花柱の痕跡が長く突き出る。 葉の切れ込みが多い。