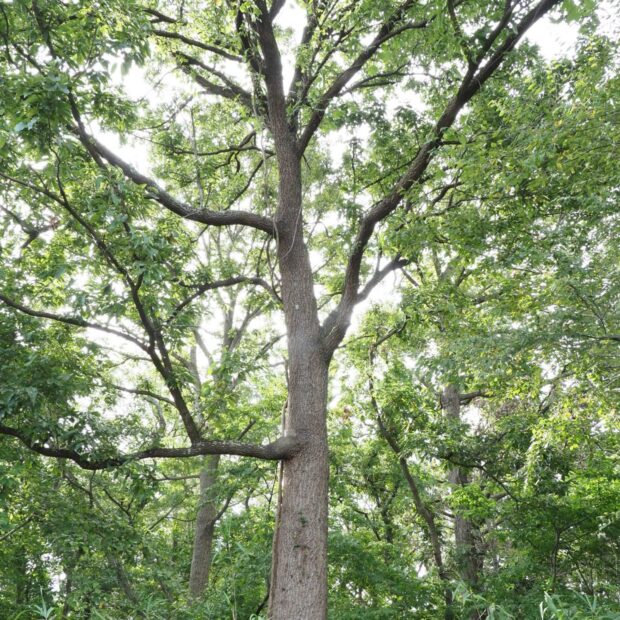

高さ15m、 直径40㎝程になります。 クヌギに似ていますが、 よりたくましい樹形になるため「オクヌギ」と呼ばれることもあります。

アベマキ

西日本の里山で沢山植えられた木

特徴

アベマキは山形県以南の本州から九州まで自生が見られる、 クヌギによく似た木です。 クヌギとの違いは葉の裏に毛がびっしり生えていることです。

西日本では雑木林などによく植えられ、 西日本のクヌギともいえるような木です。

以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。

Peak Season

Peak Season Blossom

Blossom Leaf

Leaf Fruit

Fruit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 見頃 |

|

|

||||||||||

| 花 |

|

|

||||||||||

| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 実 |

|

|

||||||||||

高さ

高木 (10~30m)

|

花の性別

雌雄同株

|

|||||||||||

分布本州(山形県以南)、 四国、 九州、 朝鮮半島、 中国、 台湾 |

生息地丘陵から山地に生えます |

|||||||||||

分布本州(山形県以南)、 四国、 九州、 朝鮮半島、 中国、 台湾 |

||||||||||||

生息地丘陵から山地に生えます |

||||||||||||

学名Quercus variabilis |

||||||||||||

樹形

葉

全体は丸く先端はとがり、 縁のギザギザは2~3㎜程の針のようになっています。 表面は光沢があります。 裏面は灰白色で毛が密生しているのがクヌギとの違いです。

葉は黄葉しますが落葉することなく木についたまま冬を迎えることもあります。

花

春に葉の成長と共に黄緑色の花を咲かせます。 雄花はクヌギに似て長さ10㎝程で垂れ下がるように咲きます。 雌花は2.5㎜程で非常に小さいです。

実

大きめのドングリで、 帽子はクヌギに似てトゲトゲです。 でも触っても痛くはありません。 春に花が咲いてから少しずつどんぐりが太っていき、 翌年の秋に熟します。

幹・枝

成長すると縦に深い皺の入った樹皮になります。

クヌギとよく似ていますが、 よりコルク層が発達し、 押すと弾力があります。

冬芽・葉痕

クヌギに似ていて、 毛のあるたくさんの芽鱗が重なっています。 枝にポツポツの皮目が多いのが特徴です。

幼木

アベマキのどんぐりは、 落ちるとすぐに発芽が始まります。 最初に土の中に向かって根が伸び始めます。 子葉は地上に出てくることはなく、 茎と本場が地上に伸びてきます。 発芽率はとてもよいです。

人との関わり

西日本では雑木林でよく植えられており、 関西のクヌギともいわれます。 クヌギと同様に薪や木炭の材料、 シイタケの原木として多く使われました。 また、 アベマキの樹皮はコルク層が発達しており、 戦時中はコルクの代用にされました。

名前の由来

樹皮にコルク層が発達しており、 これを「あばた状」と表現。 燃料に使われる薪から「マキ」。 これより樹皮がデコボコした、 薪にしかならない木という意味で「アベマキ」といいます。

関わりが深い生き物

葉は虫の食べあとだらけ。 イモムシ・ケムシ、 カメムシなどたくさんの虫たちが見つかることでしょう。 樹液にはどんな虫がやってくるでしょう?